【テンプレ無料】プロが教える「アプリ開発企画書」の9つのポイント

アプリ開発の企画書は、プロジェクトに関わる人への目的共有や合意形成だけではなく、開発会社から提案や見積もりの精度を上げるために必要となってきます。検討すべき点は多岐に渡りますが、特に意識したいのは「①アプリのユーザーの目的」「②ユーザーのアプリ利用によって得られる企業側としてのメリット」そしてそれらを達成するために必要な「③アプリの機能」の3点です。

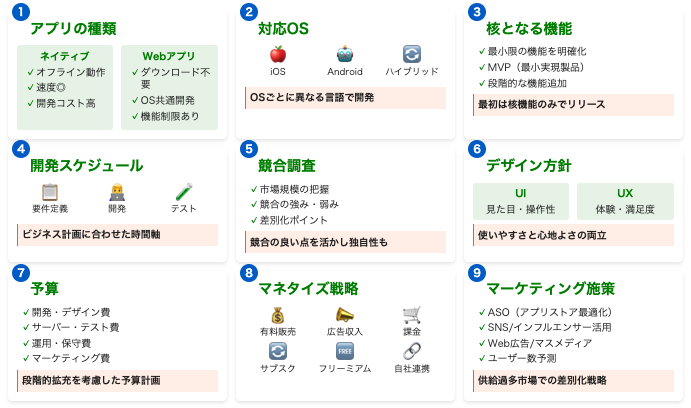

これらの要素を企画書として落とし込む際には、押さえておくべきポイントがあります。例えば、企画書には何を書くべきか。記事でも詳しく解説しますが、基本的に次の9点は必須の項目です。

IT技術の発展に伴ってさまざまな場面でアプリが使われるようになりました。これをビジネスチャンスと捉え、アプリの開発をマーケティング戦略の1つとして取り組む企業が増えてきています。しかし、企画段階からしっかりと以下の9つの項目を押さえて企画書に落とし込んで取り組み始めなければ、優れたアプリの開発は難しいでしょう。

◆企画書に落とし込むべき項目9点

- ①ネイティブかwebか

- ②対応させるOS

- ③核となる機能

- ④開発スケジュール

- ⑤競合調査の結果

- ⑥デザインのイメージ

- ⑦予算はどのくらい確保するか

- ⑧マネタイズの戦略は何か

- ⑨マーケティング施策とユーザー数の予測

この記事では、アプリ開発会社で働いてる筆者が、企画書作成段階で準備しておくべきこと、企画書に落とし込む内容、企画書で注意すべきポイントについて詳しく解説します。

また、初めてアプリ開発を検討されている方向けに、無料の企画書テンプレートも配布しております。企画書作りをすぐに実践できるように作成しておりますので、この記事とあわせてご活用ください。

初めてのアプリ開発でお悩みの方は、デザインとアプリ開発に強みを持つ「株式会社ペンタゴン」までご相談ください。

アプリ開発の企画書で必ず押さえておくべき9つの項目

ここでは、アプリ開発の企画書に落とし込む内容について具体的に解説します。

項目①アプリの種類は『ネイティブアプリ』か『Webアプリ』か『ハイブリッドアプリ』か?

アプリの種類は大別して、スマートフォンなどの端末にダウンロードして利用するネイティブアプリと、Webブラウザで利用するWebアプリ、そして両方の特徴を兼ね備えたハイブリッドアプリの3種類があります。それぞれ固有の特徴があり、アプリ開発の目的によって向き不向きがあります。

◆アプリの種類別の比較表(ネイティブアプリ vs WEBアプリvs ハイブリッドアプリ)

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ネイティブアプリ | ・オフライン動作可能 ・動作が高速 ・プッシュ通知が利用可能 ・端末の機能をフル活用 | ・開発コストが高い ・開発期間が長い ・ストアからのダウンロードが必要 |

| Webアプリ | ・ダウンロード不要 ・端末容量を消費しない ・OSごとの開発が不要 ・アップデートが簡単 | ・ブラウザ依存 ・オフライン利用に制限 ・ネイティブほど豊富な機能なし |

| ハイブリッドアプリ | ・クロスプラットフォーム対応 ・開発コストを抑制可能 ・Web技術で開発可能 | ・ネイティブほどの性能は期待できない ・複雑な機能の実装が困難 |

ネイティブアプリは主にスマートフォン向けのものが中心で、App StoreやGoogle Playのオンラインストア経由でアプリを公開、ユーザーにダウンロードしてもらいます。端末にダウンロードして利用するのでオフラインでも動作し、動作も速く、またプッシュ通知が利用できるといったメリットがあります。

デメリットとしては、スクラッチ開発というゼロから独自開発する方法が基本なため、Webアプリよりも開発のコストや時間、労力がかかることとが挙げられます。さらに、オンラインストアからダウンロードしてもらわなければならないので、利用開始のハードルがWebアプリよりも若干高いことが難点です。

Webアプリはサイトにアクセスするだけで利用でき、アプリをダウンロードしなくていいので、端末の記憶媒体の容量を消費しない、OSごとに開発する必要がないといったメリットがあります。デメリットとしては、現在のWebアプリはHTML5で開発されているのでブラウザやOSによっては利用できない機能もあること、ネイティブアプリほどの多くの機能を持つWebアプリは現時点では少ないことなどが挙げられます。

ハイブリッドアプリは、Web技術(HTML、CSS、JavaScript)を使ってネイティブアプリのような動作を実現するアプリです。一度の開発で複数のプラットフォームに対応できるため、開発コストを抑えながらアプリストアでの配布が可能です。

アプリの種類毎の違いについてはこちらの記事でも詳しくまとめています。

スマホアプリとWebサイト/Webアプリの違いを解説!本当にスマホアプリを制作すべきなのか?

項目②対応OSは『iOS』『Android』『両方』

Webアプリは端末の種類を問わずどのOSでも利用できますが、ネイティブアプリの場合は対応するOSをどれにするか決めなければいけません。OSはiPhoneやiPad用のiOSやAndroidのほか、最近では第三極モバイルOSと呼ばれるFirefox OS、Windows Phone、Tizenもあります。

ネイティブアプリは、OS固有のAPI(Application Programming Interface:アプリケーションをプログラミングするためのインターフェース)に基づいて開発するアプリであり、OSに依存するので、OSごとに異なる言語で開発しなければなりません。また、OSのバージョンアップによる影響も考慮する必要があります。

できるだけ多くの人に利用してもらうためには、それぞれのOSに合わせてアプリを開発しなければなりませんが、コストや時間の成約で全てのOSに対応するのが難しければ、ターゲットユーザーの利用状況に合わせるという方法もあります。

近年注目されているのが、FlutterやReact Nativeなどのクロスプラットフォーム開発フレームワークです。これらを使用することで、一つのコードベースから複数のOSに対応したアプリを効率的に開発できます。開発コストを抑えながら、より多くのユーザーにリーチすることが可能になります。ちなみに、株式会社ペンタゴンでは、クロスプラットフォームでの開発を得意しております。

項目③核となる機能は何か

アプリ開発の企画段階では、開発したいアプリに実装させる機能の要件を具体的に定義します。アプリを開発しようとするときにありがちなのが、全ての機能を完成させてから公開したいと考えることです。

しかし、IT業界のなかでもアプリ業界は変化が速く、リリースまでに時間を掛け過ぎると、競合に遅れをとってしまう恐れもあるのです。そのため、最近のアプリ業界のトレンドは、リリース時点では核となる機能だけを実装し、その後ユーザーの不満や不足している機能が見えてきた段階で、アップデートを行うのが主流となりつつあります。

また、核となる機能に絞り、本当に必要なものは何かを明確にすることで、当初想定していたものと異なるアプリができ上がってしまうことを防げます。要件定義を確実に行うことで、ユーザーが本当に求めているものを理解し、ユーザーの要望に沿ったアプリを開発することができるでしょう。

◆機能の優先順位付けのポイント

- 必須機能:アプリの核となる基本機能

- 重要機能:ユーザー体験を向上させる機能

- 便利機能:あると良いが初期リリースには必要ない機能

- 将来機能:今後のアップデートで追加予定の機能

項目④開発スケジュール

開発のスケジュールやリリースの時期はマネタイズや資金調達など、ビジネス面に大きな影響を与えます。このため企画段階においても、スケジュール感は明確にしておく必要があります。

開発を外注する場合や社内の開発リソースを使う場合は、スケジュールの見積もりをプロジェクトメンバーに共有し、実現可能かどうかの確認を前もってしておくとリリース後のマーケティング施策やアプリの改修などの計画も立てやすくなります。

◆アプリ開発の標準的な工程とスケジュール

| 工程 | 期間目安 | 主な作業内容 |

|---|---|---|

| 要件定義・企画 | 2-4週間 | 機能要件の整理、仕様書作成 |

| 設計・デザイン | 3-6週間 | UI/UXデザイン、システム設計 |

| 開発・実装 | 8-16週間 | プログラミング、機能実装 |

| テスト・デバッグ | 2-4週間 | 動作確認、バグ修正 |

| リリース・運用 | 1-2週間 | ストア申請、公開準備 |

項目⑤競合調査の結果

競合アプリの分析・解析が終わったら、どのように自社アプリに活用するかを考えましょう。良い点や、ユーザーに受けている点はなるべく変えずに差別化を行います。

目的となる市場の規模からどれぐらいの売上が見込まれるのか、そのためには競合アプリのどういった点を取り上げて、どういった改善点を自社アプリに反映させるのか、広告戦略をどうするのかなど、プロジェクトのメンバーで会議を開いてアイデアを出し合うと良いでしょう。

なおこの記事の後半では、競合アプリの調査をどのように進めるかについても紹介していますので、そちらもご覧ください。

項目⑥どんなデザインにするのか

ユーザーがアプリに価値を見出してくれるかどうかは、ユーザーがアプリを使うことで得られる体験によって決まります。

ユーザーにとってアプリが使いやすいだけでなく、使ってみて楽しい、心地よいというUX(User Experience:ユーザーエクスペリエンス)を提供するには、UI(User Interface:ユーザーインターフェース)をユーザー目線で作り込むことが大切です。具体的には、クリックできる箇所を明確にする、クリック後の動作をユーザーの想像に沿ったものにする、どこに情報があるかわかりやすくするなど、ユーザーに考えさせないことを原則に開発しましょう。

UI/UXについては下記の記事でより詳細に説明しておりますのでよかったらご覧ください。

【スマホアプリ企画者向け】UI/UXデザインの作り方5ステップ

項目⑦予算はどのくらい確保するか

アプリ開発には様々なコストがかかります。開発するアプリの規模や複雑さによって必要な予算は大きく異なりますが、企画段階から予算感を持っておくことは非常に重要です。

主な費用項目としては、開発費用(エンジニアの人件費)、デザイン費用、サーバー費用、テスト費用などがあります。また、リリース後の運用・保守費用やマーケティング費用も考慮しておく必要があります。

予算を立てる際は、必要最低限の機能(MVP:Minimum Viable Product)で実現可能な金額を設定し、追加機能の実装は段階的に検討するのがおすすめです。

本記事の後半では、企画書における予算の立て方についても紹介していますので、そちらもご覧ください。

項目⑧マネタイズの戦略は何か

アプリの収益化方法は事前に明確にしておくことが重要です。主な収益モデルとしては以下のようなものがあります:

- 収益化手法① 自社商品・サービスの利用につなげる

- 収益化手法② 有料アプリとして販売

- 収益化手法③ アプリ内広告の掲載

- 収益化手法④ フリーミアムの導入

- 収益化手法⑤ アプリ内課金

- 収益化手法⑥ サブスクリプションの導入

ターゲットユーザーの特性やアプリの性質に合わせて最適な収益モデルを選択することで、持続可能なビジネスモデルを構築できます。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

項目⑨マーケティング施策とユーザー数の予測

非常に多くのアプリがひしめいているなかでは、優れたアプリを開発するのはもちろんのこと、プロモーション施策を立案・実施してダウンロード数を上げる活動も必要です。

2017年に行われた調査によると、1ヶ月の間に新しくリリースされたアプリの数は、App StoreとGoogle Playの合計で約20万個でした。一方、1人のユーザーが持っているアプリの数は平均80個で、そのなかで実際に使われているアプリは25個と言われています。このように現在のアプリ市場は需要に対して大きく供給過多となっており、競争は激しくなる一方なのです。

このような状況下では、口コミでユーザーが増えるのを待つのでは不十分で、ターゲットとするユーザー像を明確にしてプロモーション施策を打つ必要があります。主なプロモーション手法としては、ASO(App Store Optimization、アプリストア最適化)、SNSを用いたインフルエンサーの活用、Web広告出稿、TVや雑誌などのマスメディアでの宣伝・広報活動、イベントなどでの告知活動があります。

アプリマーケティングのポイントについて、こちらの資料でも詳しく解説しているので、

ぜひダウンロードしてみてください。

» アプリマーケティングの基礎を解説!これを知っているだけでC向けアプリの企画が劇的に変わる!

また、マーケティング施策の計画と同時に、どの程度ユーザーが増えるのかという計画もしておきましょう。

ユーザー数が変化することでサーバーの構築方法や変わったり、サーバー負荷により運用コストが増加したりサーバーが落ちてアプリが一時的に使えなくなる可能性があるためです。

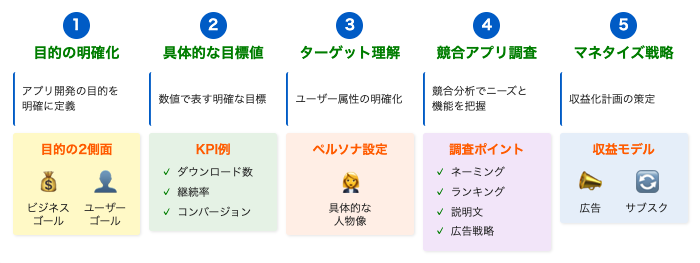

アプリ開発の企画書を作成する前にすべき5つの準備

アプリ開発の企画書を作成して本格的なアプリの内容を検討する前に、プロジェクトの骨格を作る必要があります。骨格とは「目的の明確化」「具体的な目標値」「ターゲットの理解を深める」「競合アプリの調査」「マネタイズの戦略」の5点です。

骨格をしっかり作ることで企画書作りが楽になるほか、内容が明確で分かりやすいものになるため丁寧に考えましょう。

準備①アプリ開発の目的を明確化する

アプリ開発の企画段階で最初に考えなければならないのは、アプリ開発の目的です。

抱えている課題を解決するためにどのような施策を打つべきか、アプリ開発という手法で本当によいのか、アプリ以外では解決が難しいのかなど検討を重ね、アプリ開発のゴールをはっきりさせましょう。

目的は、自社のビジネス戦略やユーザーのニーズに基づいて設定しなくてはなりません。目的を具体的に示すことで、開発方針の作成や機能設計がスムーズに進みます。

ビジネスゴールとは、企業や組織がアプリを開発する目的です。例えば、収益の増加、ブランドの向上、市場シェアの拡大などがビジネスゴールとして挙げられます。アプリの成功は、ビジネスゴールの達成に直結します。

同時に、ユーザーゴールも明確にしましょう。ユーザーゴールとは、アプリを利用するユーザーが求める目的や利益を指します。ユーザーゴールは、ユーザーのニーズや課題を理解し、アプリの機能や体験を設計する際に重要です。例えば情報の検索やタスクの効率化、エンターテインメントなどがユーザーゴールとして考えられます。

◆目的設定に役立つフレームワーク

SMART原則を活用してアプリの目的を設定することをおすすめします。

- Specific(具体的):明確で具体的な目的

- Measurable(測定可能):数値で測定できる

- Achievable(達成可能):現実的に達成可能

- Relevant(関連性):ビジネス戦略に関連

- Time-bound(期限):明確な期限設定

例えば、「売上を向上させたい」という漠然とした目的ではなく、「6ヶ月以内に、アプリを通じた商品購入による売上を月間500万円に到達させ、前年同期比20%増を実現する」のように設定します。このようにSMART原則に基づいて目的を設定することで、プロジェクトメンバー全員が同じ方向を向いて取り組むことができ、進捗管理や成果測定も行いやすくなります。また、投資効果の検証や次の改善施策の立案にも役立ちます。

準備②具体的な目標値を設定する

次に、アプリの目標を明確化し、達成するための具体的な手段を決定することが必要です。目標は「自社サービスへの登録を伸ばしたい」といった漠然としたものではなく、「自社サービスの登録者を〇%増加させる」など、具体的な数値で示さなくてはなりません。数値化により、行動計画が立てやすくなり進捗状況を把握しやすくなります。

また目標達成のために、ターゲットに対してどのようにアプローチするかも事前に決めておくことも大切です。

目標設定やKPI設定については、以下の記事で詳しく解説しています。

アプリの成長に必須!『KPI ツリー』を作成する本当の意味とは?

準備③ターゲットユーザーを理解する

商品やサービスを提供する際に、ターゲット層への理解を深めておかないとアプリ開発の成功は難しくなります。年代、性別、職業、地域、ライフスタイルなど、さまざまな属性から大まかにターゲットとなるユーザーを定義します。

ターゲットが何を求めているか、どのような生活をしているのか、何があると便利だと感じるか、どんな機能が求められているのか、どんなユーザーインターフェースがだと使い勝手が良いと感じてくれるのか……など、丹念に理解を深めていく必要があります。

このターゲットユーザーの分析・理解を怠ると、ターゲット層のニーズに合わないアプリの完成につながってしまいます。

ターゲットユーザーの理解を深めるために、ペルソナを設定してみましょう。

ペルソナとは、ターゲットユーザーを具体的な一人の人物として想定し、その人物の背景、性格、趣味、行動パターンなどを詳細に設定することです。ペルソナがあることで、ユーザーの視点に立ちやすくなり、ユーザーが直面する課題やニーズをより具体的に理解しやすくなります。» アプリ開発におけるペルソナ設定が重要な理由を解説

準備④競合アプリも調査しておく

競合がどういったアプリをリリースしているのかも、十分に検討する必要があります。競合アプリを分析・解析することで、どういったニーズがあるのか、どういう機能が要求されているのかなど、多くの情報が得られます。そのため、これらの情報は自社のアプリ開発に積極的に活用しましょう。

競合アプリを調べる場合は、「アプリの機能」「アプリのネーミング」「ランキングの推移」「説明文章」「広告戦略」の5つがポイントとなります。

◆競合アプリ調査の5つのポイント

| 見るべきポイント | どのような点を見るか? |

|---|---|

| アプリの機能 | ・そのアプリのユニークな機能は何か ・基本機能と有料機能の切り分け ・直感的な操作性/導線設計はあるか ・ユーザーが継続する仕組み(通知・報酬等) |

| アプリのネーミング | ・アプリ名が機能やターゲットを想起させるか ・覚えやすさ/インパクトの強さ ・競合との類似性や差別化 ・キーワード(検索対策)を含んでいるか |

| ランキングの推移 | ・どのカテゴリで何位に入っているか ・リリース直後の伸び/下落傾向 ・アップデート後の順位変動 ・競合と比較して継続的に順位を維持しているか |

| 説明文章 | ・アプリストアで何を主にアピールしているか(機能/感情訴求/利用シーンなど) ・箇条書きや絵文字など視認性の工夫 ・レビューや評価との整合性 |

| 広告戦略 | ・どの媒体に広告を出稿しているか(SNS/検索/動画など) ・クリエイティブの傾向(静止画?動画?) ・キャンペーンや訴求メッセージの特徴 |

また、ユーザーとして競合アプリを使い込んでみることも非常に重要です。ユーザーの視点で使ってみると、アプリの良い点・悪い点などが浮き彫りになります。アプリの評価・ユーザーのレビューも調べ、生の声を吸い上げてより良いアプリ開発を行いましょう。

ただアプリをローンチしてもダウンロードされるわけではありません。そのため、競合他社がどういった広告戦略を採っているのか、どのように広告しているのかを参考にしてみると良いでしょう。他にも、ホームページからどのような動線でアプリへ誘導しているのか、店舗などでどうやって告知しているのかなども参考になります。どれぐらいのダウンロード数があるのか、実際にどれぐらいのアクティブユーザーがいるのか、売上はどのくらいかを調べることも重要です。

ただし、競合アプリはあくまでも「参考」にとどめましょう。著作権侵害にならないように、独自のエッセンスを加えて差別化を図る必要があります。できる限り細部まで競合他社の動向を調査して、アプリ開発に活用しましょう。

競合分析で役立つフレームワークなどはこちらの記事でも紹介しています。

準備⑤マネタイズの戦略を立てる

アプリをリリースしユーザーが集まる良いアプリになったとしてもビジネスモデルなどの収益化がうまく行かなければ、アプリの運営を継続することは難しいです。

そのためにも、『どのように収益化するか(収益モデル)』や『その収益がいつまでにどれくらいの売上や利益を上げるか(収益計画)』は十分に検討しておく必要があります。

前述の通り、収益モデルについては、広告収益やサブスクリプション、都度課金、手数料モデルなど様々なモデルがありますので、自社で作るアプリに合うものを検討してみてください。

- 収益化手法① 自社商品・サービスの利用につなげる

- 収益化手法② 有料アプリとして販売

- 収益化手法③ アプリ内広告の掲載

- 収益化手法④ フリーミアムの導入

- 収益化手法⑤ アプリ内課金

- 収益化手法⑥ サブスクリプションの導入

収益化については下記の記事でも詳しく説明しております。

企画書における『予算』の立て方とは?

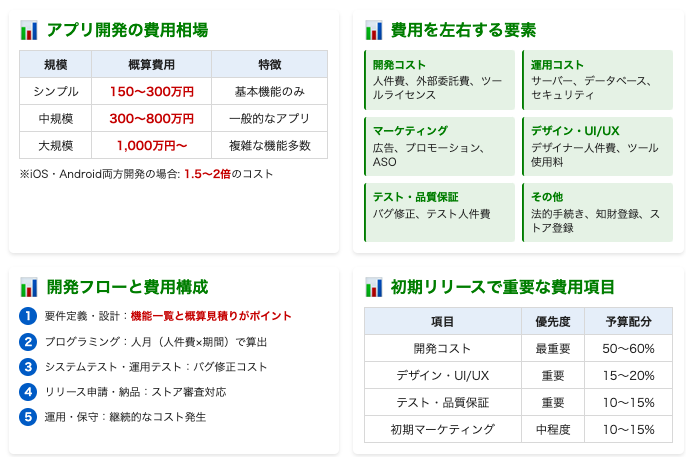

アプリ開発の予算を立てる段階で重要なことは、どのようなコストがかかるか把握することです。以下の図に、アプリ開発の費用についてまとめたので、参考にしてください。

◆アプリ開発の費用について

アプリ開発の費用は規模や複雑さによって大きく異なりますが、一般的な相場としては、シンプルなアプリで150〜300万円程度、中規模のアプリで300〜800万円程度、大規模な機能を持つアプリでは1,000万円以上かかることが一般的です。また、ネイティブアプリとしてiOS・Androidの両OS別々に開発が必要な場合は、開発費用が1.5〜2倍程度になることも考慮しておく必要があります。詳細な費用については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

また、アプリの開発コストはエンジニアの人件費で見積もられることが一般的ですが、開発するアプリの種類で開発期間は大きく異なります。開発コストの算出は作業人数(人件費)に期間を掛けた金額がベースとなり、人月という単位が用いられます。

アプリの開発は要件定義・設計から始まり、プログラミング、システムテスト・運用テスト、リリース申請・納品、運用・保守という流れになっています。それぞれの工程において工数が増えればその分だけ作業日数が加算され、開発に携わるエンジニアの人件費も加算されて開発コストに反映されます。

また、アプリの開発コストはアプリ開発段階によって大きく異なりますのでこちらについて詳しく解説いたします。

アプリ開発の費用を左右する要素

アプリ開発の予算に影響を与える主なポイントは、以下のとおりです。

・開発コスト:プロジェクトの規模や機能によって異なります。一般的に、開発者の人件費、外部の開発会社への支払い、ツールやライブラリのライセンス料などが含まれます。

・運用コスト:アプリの運用には、サーバのホスティング、データベースの管理、セキュリティ対策、バグ修正、アップデートなどが必要です。

・マーケティングと広告費用:アプリの成功には適切なマーケティングが必要です。広告、プロモーション、ASO(アプリストア最適化)のための予算を確保しましょう。

・デザインとUI/UX:アプリのデザインやユーザーエクスペリエンス(UX)も重要です。デザイナーの人件費やツールの使用料などを考慮しましょう。

・テストと品質保証:バグの修正やテストのためのリソースを確保する必要があります。

・その他のコスト:法的手続き、知的財産権の登録、アプリストアへの登録料なども予算に含めましょう。

特に初期リリースで重要になってくる項目は、開発コスト、デザインとUI/UX、テストと品質保証の費用になり、リストアップした『機能の一覧』をベースに社内もしくは外注先の専門家に機能単位で概算見積もりをしてもらうことが、最も精度の高い予算設定への近道になります。

また専門家による見積もりと自社のかけられる資金を照らし合わせ必要に応じて機能の一覧から不要な機能を削るなどして予算の精度を上ていきましょう。

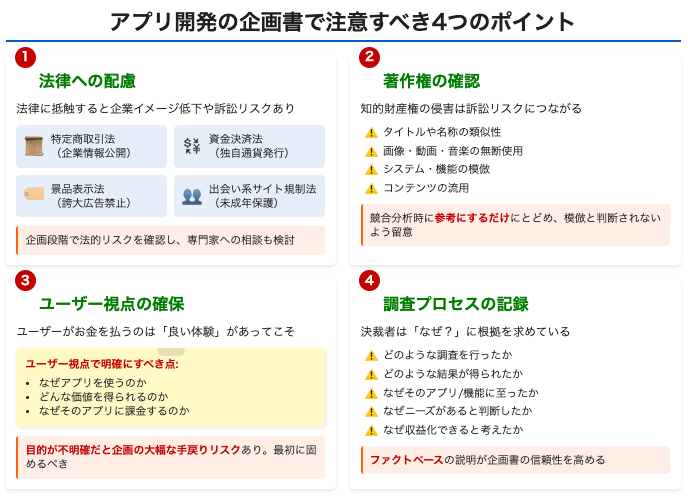

アプリ開発の企画書で注意すべき4つのポイント

アプリの企画書を準備する段階で、いくつか注意すべきポイントがあります。以下で、それぞれについて解説します。

ポイント①法律に抵触していないか確認する

アプリを企画・開発していく際には、法律にもきちんと配慮する必要があります。アプリ固有の事情を考慮せずにリリースすると法律に抵触し、最悪の場合は訴訟に繋がって企業のブランドイメージを傷つける恐れがあります。

確認すべき法律的な項目としては、特定商取引法、資金決済法、景品表示法、出会い系サイト規制法などが挙げられます。内容は、以下のとおりです。

・特定商取引法

アプリ名や提供元企業名、企業所在地、問い合わせ連絡先、販売価格、アプリ動作環境といった情報をアプリストア内などで公開し、購入者の取引に公平さを図るためのものです。

・資金決済法

ゲーム系のアプリなどで独自通貨を発行する際に関わってくる法律で、発行企業名、利用できる金額の上限、利用上の注意などの明示が求められます。

・景品表示法

誇大広告などを禁じる法律です。例えば有料サービスがあるのに全部無料であるかのようなコピーを掲載すると、詐欺とみなされて違反対象となり罰金を課せられます。

・出会い系サイト規制法

主にマッチングアプリを対象とし、子どもの参加を禁止したり、違法行為を助長するような文章の掲載を禁止したりするものです。

ポイント②著作権について確認する

著作権は知的財産権のなかでも全てのアプリに関わってくる権利です。アプリの企画・開発を行う段階で他社の同種のアプリを参考にする場合、例えばタイトルが他のアプリと似ていたら著作権侵害とみなされ、訴訟を起こされる恐れもあります。

また、世の中に存在する多くのアプリは画像、動画、音楽、プログラムなどのコンテンツが著作権で保護されています。自社で開発しようとしているアプリが他企業のアプリのコンテンツから流用していないか、真似したと思われるようなシステムがないかといった細かいところまで注意する必要があります。

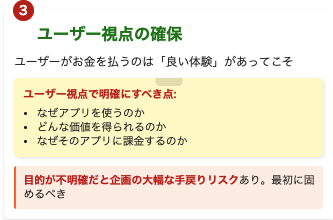

ポイント③ユーザー視点でアプリを使う動機・メリットを明確にする

アプリ開発を進める上で最も重要なことの一つが、ユーザーの視点で考えることです。

『このアプリで自社サービスの販売を促進したい』や『自社の利益を生み出したい』などのアプリ提供者側の視点はもちろん必要ですが、ユーザーがサービスにお金を払うのは『良い体験』があってこそです。

ユーザーの視点で考え調査を行い、『なぜアプリを使うのか』『なぜそのアプリに課金をするのか』ということを十分に調査し明確にしていきましょう。

アプリを使う目的が明確になっていないと企画書の方向性が大幅にずれてしまい大きな手戻りが発生してしまうリスクもあるので、ここを固めてから企画書を進めることをおすすめします。

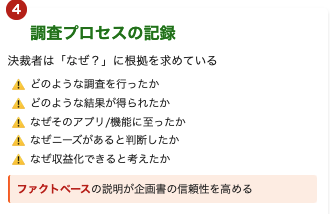

ポイント④調査のプロセスを書き込む

競合の調査やユーザーへのインタビューなどを行ったのであれば、どのようなプロセスを経て、どのような調査結果そのアプリに辿り着いたのかやその機能になったのかというプロセスをわかりやすく書き込む必要があります。

なぜそのようなアプリを考え、なぜその機能が必要なのか?

そこになぜニーズがあり、なぜ収益化できると考えているのか?

という点を決済者は、みていることが多いので『なぜ?』がわかりやすく調査結果などのファクトベースにで書かれている企画書は信頼を持たれることが多いです。

◆効果的な調査プロセスの書き方

- 調査目的:何を明らかにしたかったのか

- 調査方法:どのような手法で調査したのか

- 調査結果:どのような発見があったのか

- 結論・示唆:調査結果から何が言えるのか

- アクション:調査結果をどう活用するのか

これらの5つの要素を論理的な流れで記載することで、企画書の説得力が大幅に向上します。特に重要なのは、単なる調査結果の羅列ではなく、「なぜその調査を行ったのか」という背景と、「調査結果をどう解釈し、どのような判断につなげたのか」という考察プロセスを明確に示すことです。

例えば、競合アプリの調査であれば、「ターゲット層の利用実態を把握するため」という目的のもと、「実際に10個のアプリを2週間使用し、ユーザーレビューをN人に実施」という具体的な方法で調査を実施。その結果、「ユーザーの継続利用の鍵は初回利用から3日以内のオンボーディング体験にある」という発見を得て、「自社アプリでは特に初期ユーザー体験の設計に重点を置く」というアクションにつなげる、といった具合です。このような調査プロセスの透明性が、企画書への信頼性を高めることになります。

まとめ

アプリを企画・開発するにあたっては、システムの開発やWebサイト制作などとは違った観点で注意しなければならないことがあります。企画時点ではどのプラットフォーム向けにするか、ターゲットユーザー像はどのようなものかなどを設定し、必要最低限の機能でリリースしましょう。また、著作権をはじめとした法律関係にも注意し、ユーザーが考える必要のないUIになるようアプリをデザインすることも大切です。

この記事を参考に、ターゲットユーザーに訴求するアプリ開発を進めてみてください。

本記事でご紹介した内容のほかにも、アプリ開発を進めるにあたって知っておくべき知識がたくさんあります。アプリの種類から開発の流れ、費用、成功のポイントなどの基礎知識をこちらの記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

【モバイルアプリ開発のはじめかた】開発の流れや外注の方法を解説

また、「アプリを作りたいけど、実際にアプリ開発の費用は、どれくらいになるのか?」「アプリ開発の外注を検討していて、一度相談したい」などお考えでしたら、アプリ開発会社の株式会社ペンタゴンをご検討ください。

株式会社ペンタゴンの開発実績については、こちらをご覧ください。

上記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!