アプリリニューアルの成功に必要なポイントはこの5つだけ!

お客様へのサービス提供のために、スマートフォンなどのアプリを運用している企業は少なくありません。しかし、アプリの運用開始から時間の経過にともない、徐々に効果が落ちてきたり、機能が不足してきたりと、いくつかの課題にも直面します。

そうした課題を解決し、アプリのリニューアルを成功させるためには、事前準備と効果的な戦略が欠かせません。リニューアルは単なる機能の追加やデザインの変更ではなく、ユーザーの満足度を向上させ、ビジネス成果を最大化するための重要なプロセスです。計画を立てずに進めると、時間やコストがかかるだけでなく、ユーザーに不満を与える結果になることもあります。

そこで、この記事ではアプリリニューアルの成功に不可欠な5つのポイントを解説します。

◆アプリリニューアル成功の5つのポイント

- アプリの現状やユーザーの声を分析する

- リニューアルの目的を明確にする

- 開発に時間をかけすぎない

- リニューアル項目を増やしすぎない

- リニューアルの効果を測定できるようにする

これらのポイントを押さえれば、リニューアルのプロジェクトをスムーズに進め、確実に効果を引き出すことができるでしょう。

アプリリニューアルでお悩みの方は、リニューアル実績と企画・デザイン主導の開発に強みを持つ株式会社ペンタゴンまでご相談ください。

株式会社ペンタゴンによるアプリリニューアル実績

- Flutterアプリリニューアル事例

- 業種:観光業界

- アプリの種類:宿泊予約アプリ

- 開発期間:約7ヵ月

- 開発費用:3,500万円

当社は主にアプリの受託開発を行っていますが、某有名企業のiOS・AndroidアプリをFlutter(フラッター)に書き換えをしました。もともとiOSアプリはObjective-C、AndroidアプリはKotlinという言語で実装されており、改修のたびに、iOSとAndroidアプリの2つのプログラムを修正しないといけない状況でした。これをFlutter化することで、ソースコードが1つに集約され、保守コストを半減させることに成功しました。株式会社ペンタゴンではこれまで大手企業のアプリリニューアルを複数回経験し、ネイティブからFlutterへの移行プロジェクトを数多く手がけてきました。

※NDAの関係で社名、アプリ名は非公開としております。

アプリのリニューアルを成功させる5つのポイント

それでは、アプリのリニューアルで押さえておきたいコツは何でしょうか。ここでは「開発を外注する場合」を想定して、成功するための5つのポイントを見ていきましょう。

◆アプリリニューアル成功5つのポイント

ポイント①アプリの現状やユーザーの声を分析する

アプリのリニューアルでは、ゼロから開発を始める場合と異なり、まずは既存アプリの現状を正確に把握することが重要です。アプリの利用者数や売上、利用率などの定量データを分析し、KPIに設定している指標との乖離が大きい部分を特定することで、改善が必要な重点課題が明確になります。目標に達していない部分に注力し、効率的に改善を進めるための土台を築きましょう。

また、ユーザーからの定性的なフィードバックも見逃せません。アプリの使いやすさやデザインに対する印象など、数値化しにくいポイントに注目し、ユーザーが感じている不満や改善希望を収集することが大切です。これにより、ユーザーの期待や市場のニーズに合ったリニューアルの方向性を具体化できます。

さらに、アプリの改善においては、ユーザーの声と市場のトレンドを組み合わせて、どのような機能や体験が求められているのかを深く理解することが必要です。これにより、リニューアル後のアプリがユーザーの期待を超えるものになるように設計できます。

■【実践経験】ユーザーインタビューを軸とした課題特定

弊社では大手企業のアプリリニューアルを手がける際、必ず複数回にわたるユーザーインタビューを実施します。リニューアル前の課題特定フェーズでは、既存アプリの利用状況や不満点を詳細にヒアリングし、データだけでは見えない本質的な課題を発見します。このプロセスにより、単なる機能追加ではなく、ユーザーが真に求める改善を実現できるリニューアル設計が可能になります。

ポイント②リニューアルの目的を明確に

アプリのリニューアルの目的や改善したい指標などを、言語化や数値化して明確にしましょう。目的や指標が曖昧なままリニューアル作業を開発会社に依頼すると、スムーズに開発を進められません。

例えば、途中で機能を追加したいという要望が社内で生まれても、正しい判断を行えないでしょう。また、方向性も定まらないため完成したアプリに満足できないという事態も発生しかねません。

目的を決定するポイントとしては、リニューアルで求めている成果や効果をすべて列挙してみましょう。集客アップ・操作性の向上・ビジュアルの強化など漏れなく挙げ、集客を20%アップなど具体的な数値に起こすことがポイントです。そして、目的に優先順位をつけましょう。絶対に達成したい目的をここで明確にしておくと、リニューアル作業をスムーズに進められます。また、目的を決めていく作業はなるべくチーム全体で行うことをおすすめします。限られた人材で方向性を決めた場合は、チームの認識を揃えるためにも情報共有を徹底しましょう。

ポイント③開発に時間をかけすぎない

リニューアルの開発作業は期限を設定して外注しましょう。必ずしも時間を多く費やすことはリニューアルの成功に結びつきません。

まず、開発に時間をかけすぎてしまうと、市場の情勢が変化するリスクが発生します。巷で話題になっている機能を自社のアプリにも採用しようとしても、開発期間が長期化したらブームは去ってしまうかもしれません。アプリのデザインも同様で、一生懸命リニューアルしても、お客様の関心や市場のトレンドが移り変わり時代遅れになる可能性があります。

また、開発期間が延長されればコストも比例して増加します。アプリのリニューアルは限られた予算で対応している企業がほとんどです。余計なリスクを背負わないためにもリニューアル作業は短いスパンで実施して、問題があれば改善作業を再度依頼する姿勢で望みましょう。

ポイント④リニューアル項目を増やしすぎない

リニューアルで改善や追加する項目は増やしすぎないようにしましょう。リニューアル作業を開始すると、追加で改良したい項目を思いつく場合が少なくありません。アプリをより良くしたいという考えは大切ですが、明確にした目的を忘れないようにしましょう。

また、アプリのリニューアルは、限られた期間に目的を達成するために行われます。いくらでも時間があり自由に開発を依頼できる環境ではありません。アプリの根幹に影響するような重大なエラーなどの対応は追加で対応をお願いしても構いませんが、優先順位の低い追加の開発項目は次回以降のリニューアルで対応しましょう。闇雲にリニューアル項目を増やしてしまうと、アプリの目的が曖昧になり、開発期間も長期化します。

ポイント⑤リニューアルの効果を測定できるようにする

アプリのリニューアル後の効果を測定できるように準備しましょう。ビジネスではPDCAのサイクルを回して業務改善を行いますが、アプリのリニューアルでも考え方は同様です。リニューアルの効果を正しく認識して、次のアクションへと繋げましょう。

アプリのリニューアル後の効果を測定するために、まずは明確なKPIの設定をしてください。KPIとは重要業績評価指標と呼ばれる指標で、アプリの目的を達成するため継続的に観測します。アプリでは登録者数・アクティブユーザー数・プッシュ通知の開封数などが指標として一般的です。重視したい項目をKPIとして定めましょう。

アプリをリニューアルすべき5つのケース

まず、アプリのリニューアルが必要になるのはどういったケースでしょうか。

一般的なアプリのリニューアルのスパンは、約3年から5年が多いようです。ここでは、代表的な5つのケースについて解説します。

ケース①機能を追加したい

まず、機能追加を実現するためにアプリをリニューアルするケースが目立ちます。利便性の高い新機能を追加できればお客様からのイメージもアップするため、大掛かりなリニューアルを実施する場合も少なくありません。機能追加の例はさまざまで、コミュニケーションアプリであれば動画や録音機能、情報アプリであればキーワード検索機能、ショッピングアプリであればAR機能などが挙げられます。

機能追加を検討する際のポイントは、まず目的を明確にすることです。新機能のアイデアが豊富でも、機能の必要性が曖昧だとお客様に活用していただけません。

そして、新しい機能を実際に利用しているシーンも具体的にイメージできると良いでしょう。便利な機能を実装できれば話題になり注目される可能性もあるので、集客効果も期待できます。

ケース②UI/UXデザインを改善したい

ユーザビリティの向上を目的にアプリのリニューアルを検討する場合、UI/UXデザインの見直しが重要です。ユーザーからの不満や不具合が報告されているなら、早急に対応する必要があります。例えば、アプリのデザインが複雑で使いにくい場合、直感的に操作できるように導線やタップ領域を再設計することが効果的です。

また、ページ遷移のわかりやすさや、見た目の美しさだけでなく、表示速度や操作性も改善すべき要素です。表示速度が遅いとユーザーの離脱率が高まるため、特に業務で使用するアプリでは速度改善が重要です。さらに、異なるデバイスでも快適に操作できるかを確認することで、利用者全体の体験を向上させます。

UI/UX改善に関する詳細はこちらをご参照ください。

ケース③運用保守コストを抑えたい

アプリのリニューアルにおいて、運用保守コストの削減を目指す企業も多いです。そこで注目されるのが、Flutter(フラッター)などを用いたクロスプラットフォーム開発への移行です。これにより、iOSとAndroidの両方に対応するアプリを1つのコードベースで開発でき、個別に開発・運用するよりもコストを抑えやすくなります。

ただし、コスト削減だけが目的ではなく、運用保守の効率化や機能の一貫性を保つことも大きな利点です。Flutterは、システムの更新や新機能の追加をより簡単に行えるため、長期的な運用コストを抑えるだけでなく、メンテナンスやアップデートの負担も軽減されます。

コスト削減だけに焦点を当てるのではなく、運用の効率性や開発スピードの向上も見込めるため、総合的にメリットを享受できるのがクロスプラットフォーム開発の魅力です。Flutterについての詳細な情報はこちらをご参照ください。

ケース④管理・運用体制を変更したい

アプリの管理・運用体制を変更する際も、アプリのリニューアルを検討する良いタイミングです。

アプリを支えているチームのルールやメンバーの見直しは、影響力の大きな出来事です。管理・運用体制に大きな変更が加えられれば、既存のアプリの構成だと不具合が生じるケースも少なくありません。

例えば、お客様への問い合わせ対応を充実させるために運用方針が変わった場合、既存のアプリにメールやチャットなどの機能が不足していれば改善が必要です。ほかにも、セキュリティ強化が課題になれば、アプリの脆弱性に関する対策を行わなければならないでしょう。管理・運用体制を変更する機会に、抜本的に見直してみましょう。

ケース⑤市場の変化に対応したい

アプリ市場は常に変化しており、新しいトレンドや技術が続々と登場しています。例えば近年では、SNSの利用が当たり前になったり、AIを活用した機能が増えてきたりしている状況です。

アプリは3年~5年ごとに大幅なアップデートを行うことが多く、定期的にトレンドを調査してリニューアルの必要性を判断しなくてはいけません。市場のトレンドと大幅にかけ離れたUI・UX、サービス内容のアプリは、ユーザーに使われなくなる可能性が高いでしょう。

リニューアルには2つのパターンがある

アプリのリニューアルは、大きく以下2つのパターンがあります。

- パターン①既存のアプリをアップデート

- パターン②新しいアプリを別でリリース

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、ここで内容を確認しておきましょう。

パターン①既存のアプリをアップデート

アプリをリニューアルするひとつ目の方法は、既存のアプリをアップデートし、新しい機能を追加したり、UI/UXを改善したりすることです。

メリットとしては、既存ユーザーが再インストールする必要がなく、同じアプリを更新するだけで利用できる点です。そのため、既存のユーザーベースをそのまま引き継ぐことが可能です。さらに、開発コストは新しくアプリを開発する場合に比べて安価に済むでしょう。

一方、既存アプリをリニューアルする場合は、既存のコードベースや設計など技術的な制約があり、新機能の追加が難しいケースがあります。またリニューアルの内容によっては、既存ユーザーに違和感を与える可能性もあるでしょう。

パターン②新しいアプリを別でリリース

アプリをリニューアルするふたつ目の方法は、新しいアプリを開発し、既存のアプリとは別に公開することです。ユーザーは新しいアプリをダウンロードして利用します。

アプリを新規開発するため、技術的制約が少なく、最新技術を活用できる点がメリットです。新しいUI・UX設計や機能を提供できるため、顧客満足度を高めやすくなるでしょう。

一方、新しいアプリを別でリリースするデメリットは、既存ユーザーが新しいアプリに移行する手間が発生する点です。また、新規アプリの宣伝やダウンロード促進が必要になることもデメリットだといえます。

元の開発会社とは別の会社にアプリリニューアルを依頼できる?

最初にアプリを制作した制作会社とは別の制作会社に、リニューアルのみ依頼することも可能です。ただしその場合は、ソースコード一式や設計書などアプリの現状把握用の資料を準備する必要があります。

スムーズにリニューアル作業を進めてもらうためにもアプリの現状把握は大切です。スタートで認識を誤ってしまうと大きなトラブルにも繋がるので、関連する資料は忘れずに提出しましょう。

また、既存の開発会社との契約がある場合はそちらも考慮する必要があります。リニューアルを別会社に依頼しても問題がないかよく確認しましょう。

別会社への依頼を検討する理由として、技術的な制約の解決、コスト削減、新しいアイデアや視点の導入などが挙げられます。特に、既存の開発会社では対応が困難な最新技術の導入や、専門性の高い機能実装が必要な場合には、別会社への依頼が有効な選択肢となります。

しかし、別会社に依頼する場合は、既存システムの理解に時間がかかったり、引き継ぎ作業でのコミュニケーションコストが発生したりするデメリットもあります。そのため、以下の点を事前に検討し、十分な準備を行うことが成功の鍵となります。

別会社にリニューアルを依頼する際の注意点

別会社にリニューアルを依頼する際は、次のようなものを整理して準備しましょう。

必要な準備物

- ソースコード一式(iOS・Android共に)

- API仕様書・設計書

- データベース設計書

- サーバー構成図・インフラ情報

- アプリストア登録情報(開発者アカウント情報等)

- 過去のアップデート履歴・リリースノート

- 使用しているライブラリ・フレームワークの一覧

契約面での確認事項

- 既存開発会社との契約内容(排他条項の有無)

- 知的財産権の帰属先

- ソースコードの開示可否

- サポート期間・保守契約の内容

技術面での検討事項

- 現在のアプリのコード品質・保守性

- 使用技術の古さ・サポート状況

- セキュリティ対策の実装状況

- パフォーマンス・可用性の現状

別会社に依頼する場合、現行システムの解析により通常より工数が増加する可能性があります。そのため、開発会社選定の際は、類似システムのリニューアル経験があるかを重要視することをおすすめします。

また、既存の開発会社と別会社の両方から見積もりを取得し、技術的な提案内容やプロジェクト管理体制を比較検討することで、最適な選択ができるでしょう。重要なのは、単純な価格比較ではなく、プロジェクトの成功確率と長期的な保守性を総合的に判断することです。

アプリリニューアルの進め方5ステップ

それでは、アプリをリニューアルするための進め方はどうすれば良いのでしょうか。

ここでは、5つのステップに分けて解説します。

ステップ①開発会社の選定

アプリのリニューアルを実施する際、既存の開発会社に依頼するか、別の会社を選ぶかを決定することが重要です。

既存の会社に依頼する場合、過去の実績やコミュニケーションのスムーズさが決め手になります。

一方で、新しい会社を選ぶ場合は、技術力や実績、業界知識、対応力などが選定基準となります。特に、過去に似たプロジェクトを手掛けた経験があるか、リニューアルに特化したノウハウがあるかを確認することが大切です。また、予算やスケジュールに柔軟に対応できるかも考慮しましょう。

ステップ②現状の分析

アプリのリニューアルでは、まず既存アプリの現状を正しく把握することが重要です。利用者数や売上、KPIなどの定量データを確認し、目標との差異が大きい部分を特定して重点課題とします。また、使いやすさや印象といった定性的なフィードバックも収集し、ユーザーの声や市場のニーズを総合的に分析することで、リニューアルの方向性を明確化しましょう。

ステップ③企画・設計

アプリの現状分析を行ったら、次は企画と設計の段階です。企画ではアプリのリニューアルの目的や、追加すべき機能などのアイデアを出し合います。アプリのリニューアルに関する項目を具体的に明文化できるように話し合いを進めましょう。満足できる企画が準備できた段階で、提案依頼書にまとめて開発会社に提出します。

【実践的な手法】プロトタイプ検証によるリスク軽減

弊社では企画・設計段階で、デザインツールを用いてプロトタイプを作成し、課題解消ができているかをユーザーインタビューで検証します。良いフィードバックをユーザーから得られるまで検証を繰り返し、大きな機能ごとに2回程度のユーザーインタビューを行いブラッシュアップします。この手法により、開発着手前に仕様の妥当性を確認でき、開発コストの無駄を大幅に削減できます。

次に、設計ではアプリのリニューアルで必要となる詳細部分を決定します。設計は大きく4つのパートに分かれており、要件定義・外部設計・内部設計・テスト設計の順に進めるのが一般的です。

要件定義では、リニューアルで実装する機能やシステム化する方法を決定します。要件定義は開発の設計図に該当する重要な作業のため、内容を入念に確認しておきましょう。外部設計では、リニューアル後のアプリの構成やデザインなどを決めます。その後、アプリのシステム部分を詳細に決定する内部設計を行うことが一般的です。そして、設計の最終段階として、アプリが正しく動作するか試験する方法を決めるテスト設計を行います。

■【経験談】データ移行とグロース設計の重要性

リニューアル設計時には、既存アプリのデータが欠損しないよう注意が必要です。既存アプリの端末で保持しているデータを洗い出し、リニューアル時に引き継ぐべきかどうか慎重に検討しましょう。引き継ぐ場合は、それぞれ引き継ぐ仕組みを実装する必要があり、相応のコストが発生します。費用対効果やユーザー影響を考えて判断することが重要です。また、リニューアル後のグロース設計もこの段階で行います。KPI設計をし、計測できていない数値があれば計測できるように修正します。弊社の経験では、リニューアル期間は半年〜1年かかるケースが多いため、長期的な視点でのKPI設計が成功の鍵となります。

なお企画・設計を行う際には、現行アプリ運用との兼ね合いも考慮して、無理のない計画を立てることが大切です。

ステップ④開発段階

企画と設計が決まったら開発段階へと移ります。開発段階は企画・設計をベースに、プログラミングやテストが行われる工程です。具体的なプログラミング内容、スケジュール、担当者などがすべて明確になっていればスムーズに開発を進められます。

テストではプログラミングをして作成したアプリが設計通りに動作するか確認します。テストにはいくつかの種類があり、まず行われるのが単体テストです。仕様書の指示通りにアプリが動作し、データベースに正しいデータが登録されるかがチェックされます。

次に、結合テストが行われ、複数のプログラムと連携した際に、動作に問題が起こらないか確認されます。

最後にアプリを発注した企業の担当者が、アプリの操作性や機能を実際に試す受け入れテストが行われ、問題がなければアプリの開発段階は終了です。

ステップ⑤リリース前

アプリのリニューアルの開発が無事に終了したら、いよいよリリースです。リリースに向けて行うべきことは、お客様への十分な告知です。アプリのリニューアルで何が改善されたのか、アップデートの内容を分かりやすくまとめて通知しましょう。

通知方法としては、公式WebサイトやSNS、メールなどが一般的です。リニューアル内容が多岐にわたる場合は要点のみを文章で伝えて、資料などで補足する形がおすすめです。

また、まれにリニューアル内容を反映するためにお客様側で新アプリへの移行作業が必要になる場合もあります。そうした手間が発生する場合はお客様が混乱しないように、移行方法も説明するようにしましょう。

アプリリニューアルの事例3選

アプリリニューアルによって、どのような効果が得られるのかを知るためには、実際の事例を参考にするのがよいでしょう。ここでは、アプリリニューアルの事例を3つご紹介します。

事例①PARCO劇場

PARCO劇場は、演劇情報サイト「PARCO STAGE」のスマホアプリ「パルステ!」のリニューアルを実施しました。「パルステ!」は、パルコがプロデュースした公演の最新情報をチェックできることはもちろん、チケット購入やマイページ機能、会員ステージに応じた特典など、便利でお得な機能が提供されています。

リニューアル前は「PARCO STAGE」のWebサイトで提供されていた機能を、すべて利用できました。しかし、非常に使いにくかったため、実際にユーザーが多く使っているチケット購入機能のユーザビリティ向上に特化して、使いやすくしたそうです。

その結果、リニューアル後に実施したユーザーアンケートで「満足度80%以上」と評価が向上しました。またアプリの利用者が増加し、チケットの販売数も向上したそうです。

参考:https://www.parco-digital.co.jp/interview/vol13.php

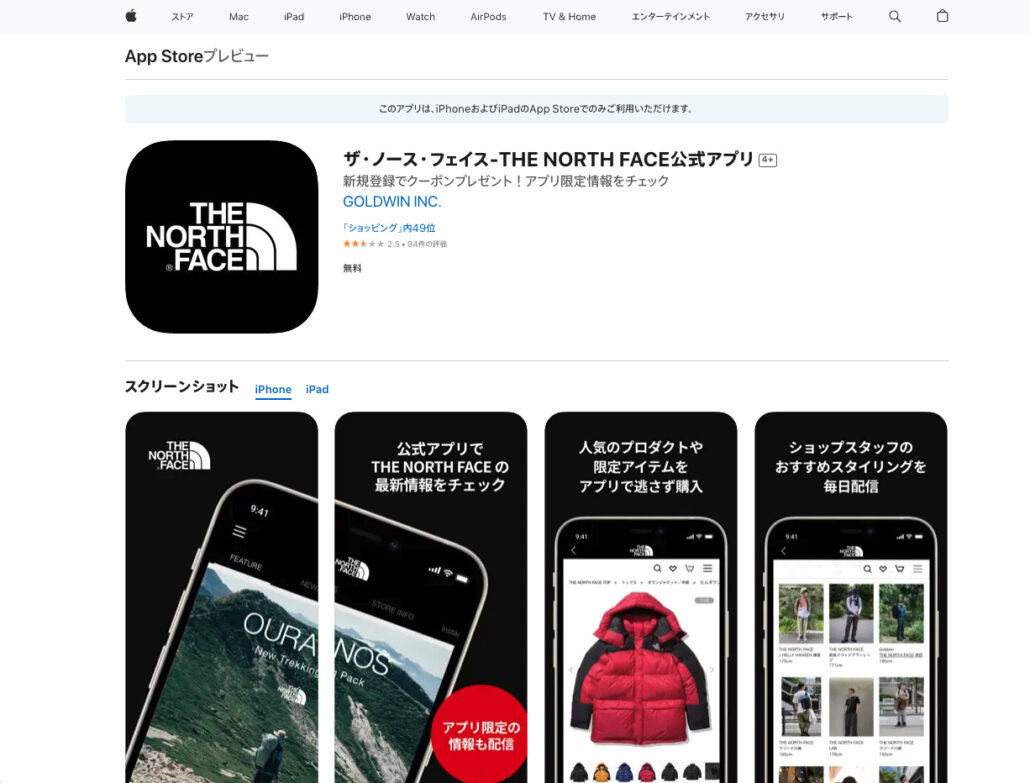

事例②ゴールドウイン

スポーツアパレルメーカーのゴールドウインが手がける4つのブランドのアプリが、2020年8月にリニューアルされました。

具体的には、ユーザビリティ向上を最重要視するため、シングルサインオン(SSO)を導入。これにより、アプリからECサイトに移行する際にログインし直す手間が省かれました。

また、会員バーコードを瞬時に出せるように改善したそうです。以前のアプリではバーコードを出すために複数のメニューを辿る必要がありましたが、リニューアル後は出しやすくなりました。

アプリのリニューアルによって、売上とMAU、ダウンロード数が増加しました。SSO導入によって、ログイン情報が保持されているため買い物がスムーズに行えるようになったことで、アプリ経由の売上比率も向上したそうです。さらに、MAUもリリース後2ヶ月は動きが少なかったものの、その後急激に増加しています。

参考:https://mgre.jp/works/interview/i-client-12.html

事例③スマートドライブ

スマートドライブのFleetDriverは、ドライバーと車両管理者の両方に利用できるアプリです。車両管理の効率化と安全性向上を目指しています。スマートドライブは、既存スマホアプリを、Googleが開発したオープンソースのUIフレームワーク「Flutter」に切り替えました。これにより開発効率を改善し、人的リソースの削減につながったそうです。

リニューアルによって、アプリの位置付けが見直され、UIが整理されました。また、ユーザー要望の改善やWeb UIで提供していた仕様が取り込まれています。さらに新機能として、アルコールチェックや車両の日常点検、作業記録などが追加されました。

リニューアルによって、車両予約機能やリアルタイム表示画面が改善され、使いやすさが向上したため、ドライバーの業務における手間の低減につながったそうです。また新機能の追加により、報告業務がスムーズに行えるようになりました。

参考:https://blog.smartdrive.co.jp/app-renewal/

アプリリニューアルにおいてよくある課題と対策

アプリリニューアルを進める際には、様々な課題が発生する可能性があります。事前に主要な課題を理解し、適切な対策を講じることで、プロジェクトを成功に導くことができます。ここでは、実際のリニューアルプロジェクトでよく遭遇する課題とその具体的な対策方法について詳しく解説します。

課題①予算オーバーや期間延長

よくある発生パターン

アプリリニューアルプロジェクトの大半で何らかの予算オーバーや期間延長が発生しています。主な原因として、プロジェクト開始時の要件定義が曖昧であったり、開発途中での仕様変更が頻発したりすることが挙げられます。また、既存システムの技術的負債や複雑性を過小評価してしまうケースも多く見られます。

具体的な発生例

- 「使いやすくしたい」という抽象的な要望から始まり、具体的な機能要件が後から次々と追加される

- 既存APIの仕様書が不完全で、実装段階で想定外の制約が発見される

- デザインレビューで大幅な修正が発生し、開発工数が倍増する

- 外部サービス連携で、事前調査不足による技術的な制約が判明する

次のような対策をすることでリニューアル時における予算やスケジュールの超過を未然に防ぐことができます。

効果的な対策

- 詳細な要件定義の実施:曖昧な要望は具体的な機能仕様に落とし込み、優先順位を明確にする。ユーザーストーリーマッピングやペルソナ設計を活用し、「誰が、いつ、なぜその機能を使うのか」を明確化する

- 段階的開発(MVP→機能追加)の採用:最小限の機能でリリースし、ユーザーフィードバックを基に段階的に機能を追加。リスクを分散し、早期の効果測定が可能

- 変更管理プロセスの確立:仕様変更時の影響度評価、承認フロー、追加コストの算出方法を事前に決定。変更1件につき最低3営業日の検討期間を設ける

- 技術調査の十分な実施:プロジェクト開始前に2-3週間のスパイク調査期間を設け、技術的なリスクを洗い出す。特に外部サービス連携やデータ移行については実証実験を実施

課題②既存ユーザーからの反発

よくある発生パターン

長年愛用されているアプリのリニューアルでは、UI/UXの大幅な変更により既存ユーザーから「使いにくくなった」「前の方が良かった」という強い反発を受けることがあります。特に、操作に慣れた企業向けアプリや、高齢者ユーザーが多いアプリでは顕著に現れます。

具体的な発生例

- メニュー配置の変更により、日常業務で使用する機能が見つからなくなる

- ボタンのデザイン変更で、クリック可能な要素が判別しにくくなる

- 画面遷移の変更により、従来の操作手順が使えなくなる

- 新機能の追加により画面が複雑化し、既存機能が埋もれてしまう

リニューアルによる定性的な評価だけでなく定量的な評価もできるように準備しておきましょう。また、次のような対策をすることも効果的です。

効果的な対策

- ユーザーテストの実施:リニューアル前に既存ユーザー10-15名程度でユーザビリティテストを実施。実際の業務フローに沿ったタスクを用意し、操作の問題点を洗い出す

- 段階的なリリース(ベータ版テスト):限定ユーザーでのベータテストを2-4週間実施。フィードバックを基に改善を行ってから全体リリース

- チュートリアル・ヘルプ機能の充実:変更点を分かりやすく説明するインタラクティブなチュートリアルを用意。特に重要な機能については動画ガイドも作成

- フィードバック収集とクイックな改善:リリース後1ヶ月間は専用のフィードバック窓口を設置。重要度の高い改善要望は2週間以内にアップデートで対応

- 移行期間の設定:可能であれば新旧両バージョンを並行運用し、ユーザーが徐々に移行できる期間を設ける

課題③技術的負債の蓄積

よくある発生パターン

リニューアルを急いで進めた結果、将来的な保守性を犠牲にしてしまうケースです。短期的な機能追加を優先し、コードの品質やテスト体制が不十分になると、次回のリニューアル時により大きな技術的負債を抱えることになります。

具体的な発生例

- 既存のコードを理解せずに機能を追加し、冗長なコードが蓄積される

- テストコードが不十分で、デグレード(既存機能の不具合)が頻発する

- ドキュメントが更新されず、将来の開発者が仕様を理解できない

- 古いライブラリやフレームワークを使い続け、セキュリティリスクが増大する

効果的な対策

- モダンな技術スタックの採用:長期サポートが保証されている最新の安定版技術を選択。特にセキュリティアップデートが継続的に提供される技術を優先

- コードレビューの徹底:全てのコード変更に対して最低2名によるレビューを実施。コーディング規約の策定と自動チェックツールの導入

- 自動テスト環境の構築:ユニットテスト、結合テスト、E2Eテストを自動化し、コードカバレッジ80%以上を目標に設定

- ドキュメント整備の実施:API仕様書、設計書、運用手順書を継続的に更新。コード変更時のドキュメント更新を必須プロセスに組み込み

- リファクタリング計画の策定:技術的負債の解消を段階的に進める計画を立て、毎スプリントの20%をリファクタリングに充てる

課題④データ移行時のトラブル

よくある発生パターン

既存アプリから新アプリへのデータ移行は、最もリスクの高いフェーズの一つです。データの形式変更、容量の増大、移行プロセスの複雑化により、データの欠損や破損が発生するリスクがあります。特に、ユーザーの重要な情報やトランザクションデータが関わる場合、トラブルがビジネスに与える影響は深刻です。

具体的な発生例

- 新旧システムのデータ形式の差異により、一部データが正しく移行されない

- 大容量データの移行中にタイムアウトが発生し、処理が中断される

- 移行ツールのバグにより、データが重複や欠損する

- 移行作業中にシステム障害が発生し、ロールバックが必要になる

- 文字エンコーディングの違いにより、日本語データが文字化けする

効果的な対策

- 事前のデータ移行テスト:本番環境と同等の検証環境で、実際のデータサブセットを使用した移行テストを最低3回実施。データ整合性チェックツールも併用

- 段階的なデータ移行:全データを一度に移行せず、重要度や容量に応じて段階的に実施。まず非重要データで手順を確認してから重要データを移行

- ロールバック計画の策定:移行失敗時の詳細な復旧手順を策定し、復旧にかかる時間を事前に測定。自動ロールバック機能の実装も検討

- データバックアップの多重化:移行前に複数の形式・場所でバックアップを取得。移行後も一定期間は旧データを保持し、問題発見時に即座に対応可能な体制を整備

- 移行監視システムの構築:リアルタイムでデータ移行の進捗とエラーを監視するダッシュボードを構築。異常検知時の自動アラート機能も実装

課題⑤パフォーマンス劣化

よくある発生パターン

新機能の追加や技術刷新により、アプリの動作速度が低下することがあります。特に、多機能化により画面の読み込み時間が長くなったり、メモリ使用量が増加してアプリが重くなったりするケースが多く見られます。

効果的な対策

- パフォーマンステストの継続実施:開発の各段階でロードテスト、ストレステストを実施

- コード最適化とリソース管理:画像圧縮、キャッシュ戦略の最適化、不要なライブラリの除去

- モニタリング体制の構築:リリース後のパフォーマンス指標を継続監視し、劣化の兆候を早期発見

これらの課題と対策を理解し、プロジェクト計画に組み込むことで、アプリリニューアルの成功確率を大幅に向上させることができます。特に重要なのは、技術的な対策だけでなく、ユーザーコミュニケーションやプロジェクト管理の観点からも包括的にアプローチすることです。

まとめ

アプリのリニューアルは機能を充実させたり、ビジュアルを強化したりするためには効果的な手段です。リニューアルを成功させるためにも、目的を明確にして限られた期間で開発が進むように工夫しましょう。そして、KPIを設定して定期的に効果測定を行うこともポイントです。

既存の制作会社とは別の企業にリニューアルの開発を依頼することも可能ですが、アプリの現状を把握できる資料を一式揃えておく必要があります。

アプリのリニューアルを成功させて、お客様により満足していただけるサービスを提供しましょう。

「アプリ開発やリニューアルの予定がある」

「自社のアプリを作りたいけど、実際にアプリ開発の費用は、どれくらいになるのか?」「アプリ開発の外注を検討していて、一度相談したい」などお考えでしたら、アプリ開発会社の「株式会社ペンタゴン」にぜひご相談ください。私たちが貴社のアプリ開発をサポートし、成功へと導きます。

「株式会社ペンタゴン」の開発実績については、こちらをご覧ください。

下記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!