ノーコードでアプリ開発をする方法とは?プロコードと比較

ノーコードとは、プログラミングを書かずに、画面操作だけでアプリを開発できる仕組みです。有名なノーコードツールは Adalo、Glide、AppSheet、Bubble、Thunkable などがあります。BtoC向けでUXにこだわるアプリや、大規模ユーザー・課金を伴うアプリではノーコードは向いていないため、Flutter(フラッター)などによるプロコード開発を検討しましょう。

本記事では、ノーコードでアプリを開発する方法や代表的なツールの特徴に加えて、「どこまでならノーコードで十分なのか」「どのようなケースでプロのアプリ開発会社に依頼すべきか」を整理して解説します。

アプリ開発会社『株式会社ペンタゴン』でエンジニアとして多くのプロジェクトを支援してきた立場から、ノーコードの活用シーンと限界、そしてプロコード開発(スクラッチ開発)の出番について、実務目線でお伝えしていきます。

ノーコードでアプリ開発をする方法とは?

まず前提として、ノーコードとは「プログラミング言語を書かずに、画面上の操作だけでアプリを作れる開発手法」を指します。ボタンやフォームなどの部品をドラッグ&ドロップで配置し、画面遷移や処理の流れを設定していくイメージです。

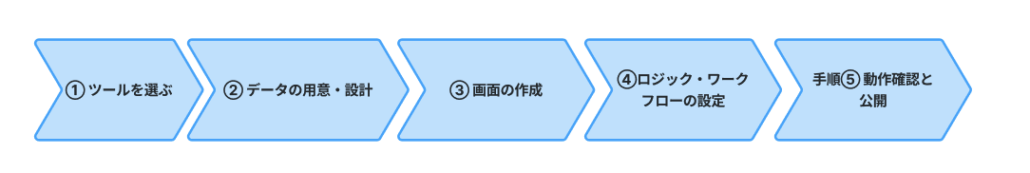

ノーコードでアプリ開発をする一般的な流れは、次のようになります。

手順① ツールを選ぶ

まずは、後述するようなノーコードアプリ開発ツール(Adalo・Glide・AppSheet など)から、自社の目的に合うものを選びます。

手順② データの用意・設計

スプレッドシートやクラウドデータベースに、ユーザー情報・商品情報・予約情報などのデータ構造を用意します。ツールによっては既存のスプレッドシートからアプリを自動生成してくれるものもあります。

手順③ 画面の作成

編集画面で、リスト表示・詳細画面・フォーム・チャートなどのコンポーネントを並べて、アプリの見た目を作っていきます。

手順④ ロジック・ワークフローの設定

「ボタンを押したらレコードを追加する」「条件を満たしたらメール通知を送る」などを、フローチャートやブロックを組み合わせる形で定義します。

手順⑤ 動作確認と公開

シミュレーターや実機で動作を確認し、問題なければURL共有・社内配布・ストア申請などを行って公開します。

このように、ノーコードでのアプリ開発手法は「専用ツールを使って、データと画面と処理を組み立てていく」というのが基本になります。

ノーコードが急速に広がっている3つの背景

ここ数年で「ノーコード」という言葉を耳にする機会が一気に増えました。単に「流行っているから」ではなく、きちんとした背景・理由があります。この背景を押さえておくと、「自社がノーコードを使うべきか?」も判断しやすくなります。

ノーコードが急速に広がっている背景は、大きく次の3つです。

背景① エンジニア不足とDX需要の加速

日本だけでなく世界的に、エンジニアは慢性的に不足しています。一方で、あらゆる業種でDX(デジタル化)が求められ、「社内の業務フローをアプリ化したい」「紙やExcelをやめたい」というニーズは増える一方です。ところが、すべてをエンジニアチームだけで対応するのは現実的ではありません。そこで、「現場担当者自身がある程度のアプリを作れるようにする」という発想から、ノーコードが注目されています。

背景② クラウド・SaaS前提の時代になった

多くの企業が、すでにクラウドサービスやSaaSを日常的に利用しています。ノーコードツールも、基本的にはクラウド上で動き、他のSaaSとAPI連携することで力を発揮します。たとえば、スプレッドシートやCRMのデータを読み込み、そのまま業務アプリにする、といった使い方です。クラウドやSaaSが当たり前になったことで、ノーコードの「乗りやすさ」も一気に高まりました。

背景③ 「内製化したいが、全部は無理」という現場のリアル

近年は「システム開発を外注に丸投げするのではなく、できるだけ内製したい」というトレンドも強まっています。ただし、すべてをプロのエンジニア採用やスクラッチ開発で賄うのは、時間的にも予算的にもハードルが高いのが現実です。そこで、

- 現場の業務ツールやプロトタイプはノーコードで内製

- 対外的に提供する本格的なアプリはプロの開発会社に依頼

という「役割分担」の考え方が広がりつつあり、その文脈でもノーコードが注目されています。

このように、ノーコードは「なんとなく新しいから」ではなく、エンジニア不足・DX・クラウド化・内製化ニーズといった複数の要因が組み合わさって、必然的に伸びている領域だと言えます。

アプリ開発者がおすすめするノーコードアプリ開発ツール5選

ここからは、実務での利用も多く、情報も豊富なノーコードアプリ開発ツールを5つピックアップしてご紹介します。用途や得意分野が異なるため、「どんなアプリを作りたいか」をイメージしながら読み進めてみてください。

ツール① Adalo(アダロ)

Adalo は、モバイルアプリとWebアプリの両方に対応したノーコード開発プラットフォームです。ドラッグ&ドロップで画面を組み立て、データベースと連携して、本格的なアプリを構築できます。

特徴例

- iOS/Android向けネイティブアプリとWebアプリを一つのプラットフォームで構築できる

- データベース機能が組み込まれており、会員制アプリ・SNS風アプリ・予約アプリなども構成しやすい

- 無料プランで試しながら、有料プランでアプリストア公開やカスタムドメインに対応できる

Adalo は、個人・スタートアップがBtoC向けのモバイルアプリを試作したい場合や、MVP(検証用プロトタイプ)を短期間で作りたい場合に相性が良いツールです。

ツール② Glide(グライド)

Glide は、Googleスプレッドシートやデータベースをもとに、ブラウザやスマホで動くWebアプリを作れるノーコードプラットフォームです。業務改善アプリや社内ツールに使われることが多く、「ビジネス向けのアプリ」に特化しています。

特徴例

- スプレッドシートのデータを読み込み、一覧画面や詳細画面を自動生成してくれる

- 社内の申請フロー、在庫管理、営業日報、チェックリストなど、業務アプリを高速に構築できる

- 一部プランでは、生成AIとの連携機能もあり、AIチャットや自動要約などをアプリに組み込める

社内の業務プロセスをアプリ化したい企業や、「まずは表計算をやめてスマホで入力できる形にしたい」といったニーズに向くツールです。

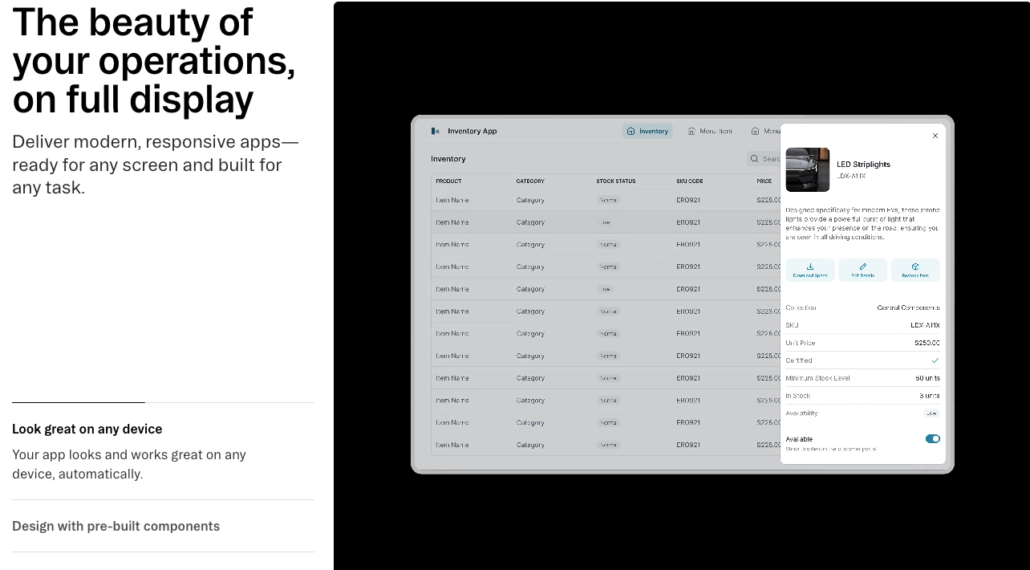

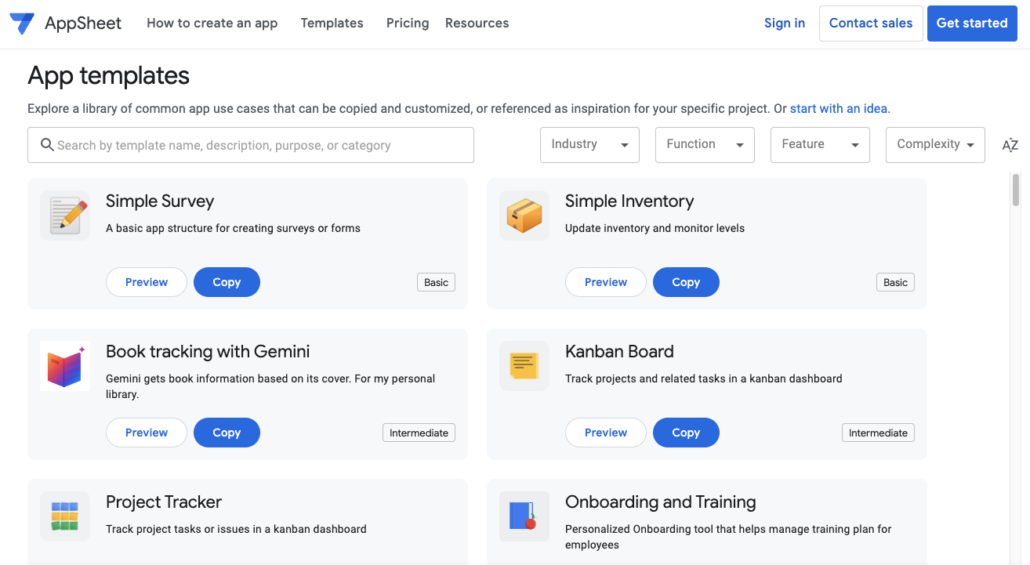

ツール③ Google AppSheet(アップシート)

AppSheet は、Google Cloudが提供するノーコードアプリ開発プラットフォームです。スプレッドシートやSQLデータベースなど、既存のデータソースから、モバイル・デスクトップ向けの業務アプリを生成できます。

特徴例

- GoogleスプレッドシートやBigQueryなど、既に社内で使っているデータからアプリを自動生成

- コード不要で、ワークフロー・承認プロセス・通知設定などを組み込める

- Google Workspace(Gmail/Drive/カレンダーなど)との連携がしやすい

もともと Google 文化が根付いた企業や、現場部門が自分たちで業務アプリを作りたいケースでは、AppSheet は非常に有力な選択肢になります。

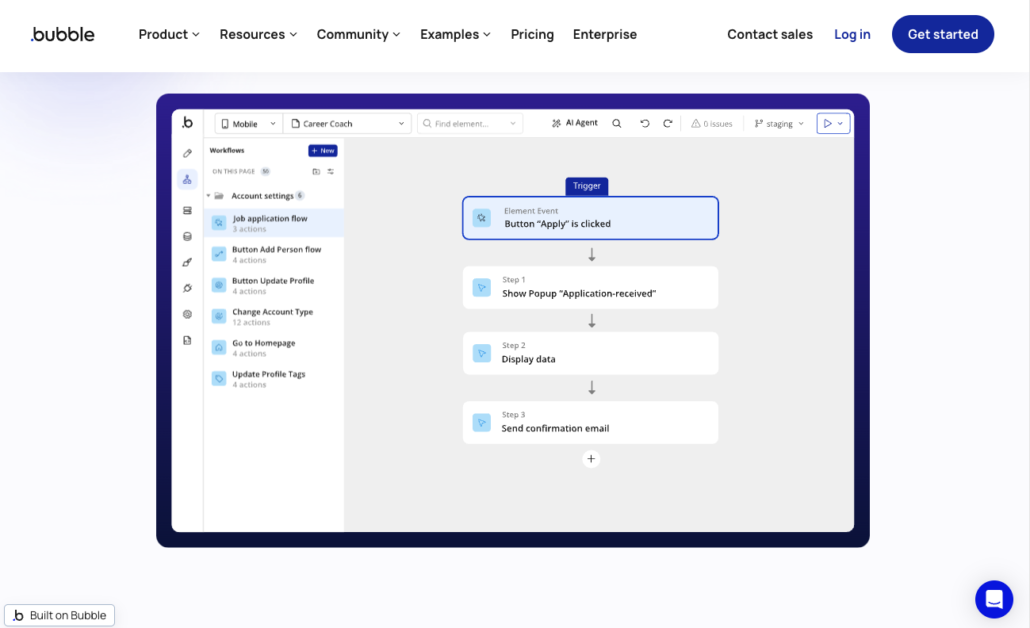

ツール④ Bubble(バブル)

Bubble は、Webアプリケーションの開発に強みを持つノーコードプラットフォームです。最近は、ネイティブモバイルアプリに対応する機能も公開されるなど、高度なプロダクト開発にも使われています。

特徴例

- ビジュアルエディタとワークフロー機能で、複雑なWebアプリやSaaS型サービスを構築できる

- ログイン、決済、マーケットプレイス、ダッシュボードなど、スタートアップが作りたい機能を一通りカバー

- 一部のツールや仕組みと組み合わせれば、モバイル向けのネイティブアプリとして公開することも可能

将来的にスタートアップ的なWebサービス/SaaSを立ち上げたい場合は、BubbleでMVPを作り、事業の手応えを確認する戦略もよく取られています。

ツール⑤ Thunkable(サンカブル)

Thunkable は、ブロックを組み合わせてロジックを作るタイプのノーコードツールで、iOS/Android向けのネイティブアプリ開発に対応しています。

特徴例

- ブロック型プログラミング(パズルのような見た目)でアプリの処理を組み立てられる

- カメラ、マップ、センサーなど、スマホのネイティブ機能と連携したアプリを作りやすい

- 教育用途にも使われており、「アプリ開発の入門」としても人気

「スマホアプリを作りながら、アプリ開発の考え方も学びたい」個人や教育現場などに向いているツールです。

ノーコードアプリ開発のメリット

ノーコードでアプリを開発するメリットは多くありますが、特に重要なポイントを整理しておきましょう。単純に「早くて安い」だけでなく、組織全体の開発のあり方にも影響するのがノーコードの特徴です。

代表的なメリットは次のとおりです。

◆ノーコードアプリ開発のメリット

- メリット① プログラミング知識がなくてもアプリを作れる

- メリット② スピーディーに開発できる

- メリット③ 開発コストを抑えやすい

- メリット④ アイデア検証(PoC)に最適

- メリット⑤ シチズンデベロッパー(現場担当者)が自分でツールを作れる

- メリット⑥ プロのエンジニアは「難しいところ」に集中できる

それぞれ、もう少し詳しく見てみます。

メリット① プログラミング知識がなくてもアプリを作れる

HTML/CSS/Swift/Kotlin といったプログラミング言語を学ばなくても、画面操作だけでアプリを構築できます。現場部門の担当者が、自分たちの業務フローを理解したうえで、自らツールを作れるのは大きな強みです。

メリット② スピーディーに開発できる

一から設計・実装するスクラッチ開発に比べて、ノーコードは部品があらかじめ用意されています。画面テンプレートやコンポーネントを組み合わせることで、「数ヶ月かかる開発が、数日〜数週間で形になる」ケースも珍しくありません。

メリット③ 開発コストを抑えやすい

ノーコードツールは月額課金が多く、初期費用を抑えてスタートしやすいのが特徴です。エンジニア採用や外注費用と比較すると、最初の一歩としてはかなり低コストで試せます。

メリット④ アイデア検証(PoC)に最適

「とりあえず動くもの」を短期間で作れるため、新規事業のPoCや社内の実証実験にも向いています。実際のユーザーに触ってもらい、フィードバックを得ながら仕様を詰めていく、というアジャイルな進め方と相性が良いです。

メリット⑤ シチズンデベロッパー(現場担当者)が自分でツールを作れる

情報システム部門やエンジニアチームに依頼しなくても、現場担当者が自分で業務ツールを作れるようになります。現場に一番近い人が「こういう画面がほしい」と思ったときに、自分の手で素早く形にできるのは大きな価値です。

メリット⑥ プロのエンジニアは「難しいところ」に集中できる

すべての開発をエンジニアが担当していると、本来は自動化できるようなシンプルなツール作りにも工数が取られてしまいます。ノーコードで現場がある程度のツールを作れるようになると、プロのエンジニアは「基幹システム」「外部向けサービス」「高度なアルゴリズム」といった、より難易度の高い領域に集中できるようになります。

ノーコードのアプリ開発ツールの注意点

一方で、ノーコードには注意すべきポイントも少なくありません。ここを理解せずに進めてしまうと、「作ったけれど運用できない」「結局作り直しになった」といった事態になりがちです。

代表的な注意点を整理すると、次のようになります。

◆ノーコードアプリ開発の注意点

- 注意点① ツールの機能に依存し、自由度に限界がある

- 注意点② ベンダーロックイン・サービス終了リスクがある

- 注意点③ ストア申請に制限がかかることがある

- 注意点④ 中長期的なグロースには不向きなケースもある

- 注意点⑤ セキュリティとコンプライアンスのコントロールが難しい場合がある

- 注意点⑥ 「小さく始めた社内アプリ」がスケールして詰むパターンがある

こちらも、1つずつ見ていきます。

注意点① ツールの機能に依存し、自由度に限界がある

ノーコードツールは、用意されているコンポーネントや設定項目の範囲でしか実装できません。「この画面はこう動かしたい」「このアルゴリズムを入れたい」と思っても、ツール側が対応していなければ実現できないことがあります。細かいUI/UXや独自ロジックにこだわりたい場合は、どうしても限界が出てきます。

注意点② ベンダーロックイン・サービス終了リスクがある

アプリの中身は、基本的にノーコードツール側のプラットフォーム上に構築されます。そのため、サービス終了や料金プランの大幅変更などがあると、アプリ運営に大きな影響が出ます。クラウドサービス全般に言えることですが、「永続する前提で設計しない」という意識が重要です。

注意点③ ストア申請に制限がかかることがある

一部のノーコードツールは、PWA(ブラウザアプリ)に特化していたり、ネイティブアプリの公開に追加オプションが必要だったりします。また、AppleやGoogleのガイドラインにより、テンプレートを使い回しただけのアプリや、Webビュー主体のアプリは審査でリジェクトされる可能性もあります。「ノーコードだからダメ」というわけではありませんが、「使うツールがストア申請にどう対応しているか」は事前確認が欠かせません。

注意点④ 中長期的なグロースには不向きなケースもある

たとえば、ユーザー数が数十万・数百万と増えてくると、パフォーマンスや料金体系の面でノーコードでは厳しくなる場合があります。また、「将来は外部システムと複雑に連携したい」「独自の分析基盤を構築したい」といった要件が出てきたとき、ノーコードの枠を超えた設計が必要になります。

注意点⑤ セキュリティとコンプライアンスのコントロールが難しい場合がある

ノーコードツールは手軽な反面、「どのデータをどこまで扱ってよいか」という線引きを誤ると、個人情報や機密情報を安易にクラウドに載せてしまうリスクがあります。特に金融・医療・公共系など、厳格なコンプライアンスが求められる領域では、ノーコードの利用範囲をしっかり定義しておく必要があります。

注意点⑥ 「小さく始めた社内アプリ」がスケールして詰むパターンがある

最初は部署内だけで使っていたアプリが、他部署にも広がり、「気づけば全社で使う基幹システムになっていた」というケースもあります。このとき、最初からノーコード前提で作っていると、データ量・同時アクセス・権限管理などの課題が一気に表面化し、「作り直すしかない」という判断になることも珍しくありません。

これらの注意点を踏まえると、「ノーコードは万能ではなく、フェーズや目的に応じて使い分けるべき」というスタンスが現実的です。

ノーコード・ローコード・プロコード、結局どれを選ぶべき?

ノーコードが便利なのは間違いないのですが、「じゃあ、ローコードや従来型のプロコード(フルスクラッチ)と比べて、結局どれを選ぶのが正解なのか?」という疑問も出てきます。

そこで、まずはざっくりとした比較イメージを整理しておきましょう。

開発手法ごとの比較表

文章だけだとイメージしにくいので、代表的な5つの観点でノーコード/ローコード/プロコードを並べてみます。

| 項目 | ノーコード | ローコード | プロコード(フルスクラッチ) |

|---|---|---|---|

| スピード | もっとも速い(数日〜数週間で形にできる) | 速い(テンプレ+一部コーディング) | 要件によっては数ヶ月〜年単位 |

| 開発コスト | 初期コストは低い | 中程度(ツール費+開発費) | 高め(人件費・設計・インフラなど) |

| カスタマイズ性・自由度 | 限定的。ツールの機能の範囲内に制約される | 中〜高(コードで補える部分も多い) | 非常に高い。設計次第でほぼ何でも実現可能 |

| スケーラビリティ・性能 | ツール次第。大規模化には不向きなものも多い | 比較的スケールしやすい(設計次第) | 大規模トラフィックや高度な要件にも対応しやすい |

| セキュリティ・ガバナンス | 設定次第。ツール仕様に依存する部分も多い | 企業ポリシーに合わせて設計しやすい | 要件に合わせて細かく設計・監査しやすい |

あくまでイメージではありますが、「スピードと手軽さならノーコード」「バランス重視ならローコード」「自由度と品質を最重視するならプロコード」という構図になっていると考えると分かりやすいでしょう。

ユースケース別のおすすめパターン

では、実際のアプリ企画を考えるときに、どのように選び分ければ良いでしょうか。代表的なシチュエーションごとに整理してみます。

- ケース①:社内の業務効率化ツールを作りたい

例)申請フロー、備品管理、チェックリスト、簡易CRM など

→ ノーコード or ローコードが第一候補。スピードと手軽さ重視でOKな領域です。 - ケース②:まずは新規事業のアイデア検証(MVP/PoC)をしたい

→ 最初の仮説検証はノーコードで十分なことが多いです。「ユーザーの反応を見てから、当たればプロコードで作り直す」という二段構えが合理的です。 - ケース③:社外の顧客も使う、業務システム系のWebアプリ

→ 規模や要件によりますが、ローコード+一部プロコード、あるいは最初からプロコード開発を検討するケースが増えます。セキュリティ・権限管理・連携要件を満たす必要があるからです。 - ケース④:BtoC向けスマホアプリで、UXやブランドを重視したい

→ 後述するように、ここはノーコードが苦手な領域です。Flutterなどを用いたプロコード開発(スクラッチ開発)の方が、長期的にはコスパが良いケースが多くなります。 - ケース⑤:数十万〜数百万人規模のユーザー獲得を前提としたサービス

→ スケールを前提とするなら、アーキテクチャ設計からしっかり行うプロコード開発が前提になります。ノーコードはあくまで「初期検証」の段階までと割り切った方が安全です。

このように、「全部ノーコードでやる」「全部スクラッチでやる」というよりは、目的・規模・求める品質に応じて、使い分けるのが現実的な戦い方です。

高品質なオリジナルアプリを作るならプロコード

ここで重要なのが、「ノーコードが向いていない領域をきちんと見極めること」です。特に次のような条件に当てはまる場合は、ノーコードではなくプロコード(フルスクラッチ開発)を前提に検討した方が良いでしょう。

◆プロコードで開発すべきケース

- 条件① UXやブランド体験で差別化したいスマホアプリ

細かいアニメーション、ヌルっとした操作感、オフライン対応、端末ごとの最適化など、ノーコードでは再現しにくい部分が多くなります。ユーザーが毎日使うようなアプリであればあるほど、ここが効いてきます。 - 条件② 将来的に大規模ユーザーや海外展開を見据えている

ユーザー数の増加やアクセス集中への対応、インフラ設計、ログ・分析基盤、セキュリティ対策などを考えると、最初からプロコードで設計しておいた方が、結果的にトラブルもコストも抑えやすくなります。 - 条件③ アプリ内課金・サブスク・マッチングなど、ビジネスロジックが複雑

「お金の動き」や「マッチングロジック」が絡む領域は、小さな仕様変更がそのまま売上や信頼に直結します。ここをノーコードの制約に縛られながら実装するのはリスクが高く、プロのエンジニアが設計・実装した方が安全です。

株式会社ペンタゴンでは、「オリジナルで高品質なスマホアプリを、Flutter を中心としたプロコードでしっかり作り込みたい」というお客様に特化して、開発支援を行っています。

- iOS・Androidの両方に対応したネイティブ体験のアプリを、Flutterで効率的に開発

- 将来の機能追加や海外展開も見据えたアーキテクチャ設計

- アプリストア審査や運用フェーズを見据えた品質・テスト設計

といった観点から、「ノーコードではカバーしきれない領域」をしっかり作り込むことができます。

そのうえで、

- 「この部分はノーコードで試してみて、当たったらプロコードで作り直す」

- 「顧客向けアプリはペンタゴンで開発し、社内ツールはノーコードで内製する」

といった「役割分担」を一緒に考えることも可能です。

ノーコードの開発には限界もある?外注すべきかの判断基準

ここまで見てきたように、ノーコードは非常に強力な選択肢ですが、なんでもかんでもノーコードで解決できるわけではありません。「どこまでをノーコードでやるべきか」「どこからは開発会社に外注すべきか」を整理しておきましょう。

ノーコードが向いているケース

ノーコードが特に有効なのは、次のようなケースです。

- ケース① 社内業務の効率化ツール

勤怠申請、備品管理、案件管理、チェックリストなど、社内で閉じた業務アプリは、ノーコードと非常に相性が良いです。ユーザー数や機能も限定的なため、ツールの制約が問題になりにくい領域です。 - ケース② 新規事業・サービスのアイデア検証(MVP/PoC)

まずは簡易版を作ってユーザーの反応を見たい、という場面では、ノーコードで素早くMVPを構築し、仮説検証を行うのが合理的です。うまくいけば、次のフェーズで本格開発に移行する、という二段構えが現実的です。 - ケース③ 短期間・限定用途のキャンペーンアプリ

期間限定キャンペーンやイベント専用アプリなど、寿命が短いアプリであれば、ノーコードで作り切ってしまうのも選択肢です。

このように、「スピード優先」「スコープが限定的」「中長期の拡張性よりも、まず動くもの」が大事な場面では、ノーコードを前向きに検討できます。

スクラッチ開発(外注)が向いているケース

一方で、以下のような条件に当てはまる場合は、ノーコードよりも、Flutter などによる本格的なアプリ開発を外注した方が結果的に得になるケースが多くなります。

- ケース④ ユーザー体験(UX)で差別化したいアプリ

細かいアニメーションやインタラクション、オフライン対応、端末性能を活かした快適な操作感など、UXで勝負したい場合は、ネイティブ or クロスプラットフォーム開発の方が自由度が高くなります。 - ケース⑤ 大規模ユーザー数・高トラフィックが見込まれる

将来的に数十万人以上のユーザー獲得を想定している場合、性能やスケーラビリティ、セキュリティを考慮したアーキテクチャ設計が必要です。ノーコードのままスケールさせるより、最初から設計し直した方が安全なことも多いです。 - ケース⑥ アプリ内課金や複雑な決済・マッチングなど、ビジネスロジックが複雑

課金・サブスクリプション・マーケットプレイス・マッチングロジックなどが絡むと、ノーコードだけで柔軟に実装するのは難しくなります。バグが売上やユーザー体験に直結するため、専門のアプリ開発会社に依頼した方が安心です。 - ケース⑦ 中長期で機能拡張・他システム連携を予定している

将来的に、基幹システム・CRM・MAツールなどと連携していきたい場合は、拡張性を前提とした設計が不可欠です。最初からコードベースで開発しておくことで、後々の拡張コストを抑えられます。

筆者自身も、Flutter を用いたアプリ開発で多くの案件を担当してきましたが、「最初にノーコードで試したが、結局スケールさせる段階で作り直しになった」という話は少なくありません。ノーコードは非常に便利ですが、「どこまでをノーコードでやるか」を最初に決めておくことが重要です。

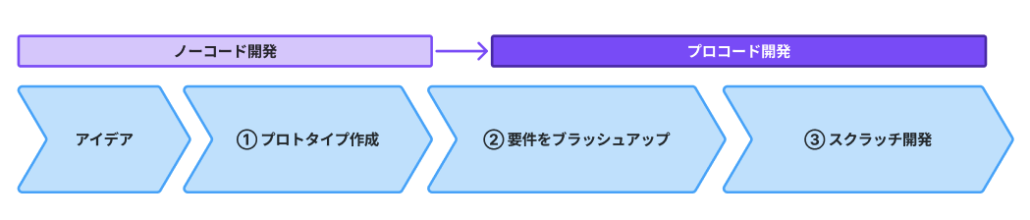

ノーコード+外注のハイブリッドもあり

実務では、「ノーコードか、外注か」の二択ではなく、次のようなハイブリッドな進め方も有効です。

- ノーコードでプロトタイプ(MVP)を作成し、ユーザー検証を行う

- 検証結果を踏まえて要件をブラッシュアップ

- 本格リリース版を Flutter などでスクラッチ開発する

この流れであれば、ノーコードのスピード感と、スクラッチ開発の自由度・品質の両方を活かすことができます。

株式会社ペンタゴンはノーコード開発そのものは請け負っていませんが、

- 「ノーコードでここまで作ったが、この先どうすべきか」

- 「当たりそうなPoCが見えてきたので、本番アプリをちゃんと作りたい」

といった段階での「プロコード側のパートナー」として関わることが可能です。ノーコードとプロコードの役割分担も含めて、上流から相談できる開発会社、とイメージしていただくと分かりやすいと思います。

関連記事:Adalo(アダロ)とは?特徴や料金、使い方まで完全解説!|株式会社Walkers

まとめ

ここまで見てきた通り、ノーコードツールは非常に強力な選択肢ですが、万能ではありません。

- 「最初はノーコードで自作してみたいけど、どこまで任せていいのか分からない」

- 「いずれは本格的なスマホアプリとしてリリースしたいが、今は予算が限られている」

- 「自社にエンジニアがいないので、ノーコードと外注のベストバランスを知りたい」

といったお悩みは、多くの企業様から伺うものです。

株式会社ペンタゴンでは、Flutter を中心とした本格的なスマホアプリ開発に特化しつつ、「ノーコードをどこまで活用し、どこからプロコードに切り替えるべきか」といった上流の検討からご相談をお受けしています。

- まずはノーコードでPoCや社内ツールを作る

- 手応えがあれば、ユーザー向けの本番アプリをFlutterで開発する

- 将来の機能追加や海外展開も見据えたアーキテクチャを設計する

といったロードマップも含めて、一緒に考えることが可能です。

この記事でご紹介した内容を参考に、自社アプリの開発方針(ノーコードか、外注か)を整理してみてはいかがでしょうか。

今回ご紹介したアプリ開発の方法を参考に、アプリ開発企画を進めていきましょう。もし「自社の事業向けアプリを作りたいけど、実際にアプリ開発の費用はどれくらいになるのか?」「ノーコードで始めるべきか、最初から外注すべきか一度相談したい」などお考えでしたら、アプリ開発会社の株式会社ペンタゴンをご検討ください。

株式会社ペンタゴンの開発実績については、こちらをご覧ください。

» 株式会社ペンタゴンの開発実績を見る

下記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!