アプリのMVP開発とは顧客ニーズを満たす最小限のプロダクト

アプリの「MVP開発」とは、最小限の機能で構築した試作版(Minimum Viable Product)を短期間でリリースし、市場の反応を検証する開発手法です。

すべての機能を完成させる前に、まずコアとなる価値(ユーザーが「このアプリは使える」と感じる最低限の体験)を提供することで、開発コストを抑えながらニーズの有無や方向性を確認できるのが特徴です。

今回はMVP開発の重要性やメリット、実施における注意点について解説します。

アプリ開発者だけでなく、発注者の方も知っておいたほうがよい知識なので、アプリ開発を検討されている方はぜひご覧ください。

アプリのMVP開発とは「顧客のニーズを満たす最小限のプロダクト」のこと

Minimum Viable Product の略で「顧客のニーズを満たす最小限のプロダクト」のことを指します。

特に ポイントが最小限の プロダクト というところがポイントです。最小限で開発して世の中に出して、 ,実際のユーザーのフィードバックを参考にしながら て、 サービスを作り上げていく開始していく手法です。 という手法が MVP 開発です。

この手法は特に新規のアプリ開発やスタートアップ企業の新規事業開始時に用いられるものです。

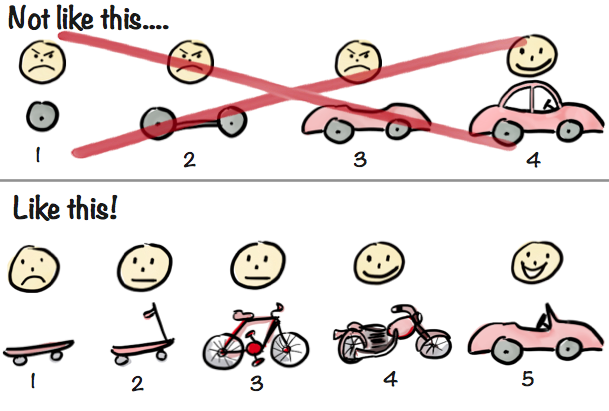

以下のイラストをご覧ください。

◆MVP開発のイメージ

このイラストは顧客が求めるニーズに着目している。A地点からB地点に移動したい、という潜在ニーズに着目し、「1」の段階でリリースをする。タイヤだけではニーズを満たせないが、スケートボードであれば最低限のニーズは満たすことができる。ニーズを捉えながらプロダクトを改善していくのがMVP開発の特徴です。

ウォーターフォール開発やアジャイル開発との違い

ウォーターフォール開発は、「要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → リリース」という流れを一方向(滝のように)順番に進める開発手法です。

完成度の高いプロダクトをリリースできる反面、途中で方向転換が難しく、開発期間も長くなりがちです。市場やユーザーの変化に柔軟に対応しにくいというデメリットがあります。

一方、MVP開発は最初からすべてを作り込むのではなく、最小限の機能で市場に出して検証することを目的としています。つまり、ウォーターフォールが「完成を前提とした計画的開発」であるのに対し、MVP開発は「仮説検証型の実験的開発」です。

アジャイル開発は、短いサイクル(スプリント)で機能を少しずつ追加・改善していく手法で、継続的な改良と柔軟な対応が特徴です。

MVP開発とアジャイル開発は似ている部分もありますが、目的が異なります。

- MVP開発の目的: 仮説を検証し、プロダクトの方向性を見極める

- アジャイル開発の目的: 検証済みの方向性に基づいて、継続的に機能を拡張・改善する

つまり、MVP開発は「まず作って市場で確かめるフェーズ」、アジャイル開発は「方向性が定まった後に継続的に育てるフェーズ」といえます。

株式会社ペンタゴンのMVP開発実績

基本的に当社ではMVP開発を推奨させていただいておりますが、特にMVP開発が上手くいった事例として家族向けのアプリWelldone!があります。

◆Welldone!のアプリイメージ

はじめはシンプルなTODOアプリとしてリリースし、ユーザーインタビューを通して仮説検証していきました。その後、アジャイル開発を行い、ゲーム機能を追加するなどして、よりユーザーに継続して使ってもらえるアプリに進化させました。

MVP開発のメリットは大きく2つ

私たちアプリ開発者が考えるMVP開発のメリットは大きく次の2点に集約されると思います。

- 早く顧客の反応を見ることができる

- プロジェクトの失敗率を下げる

早く顧客の反応を見ることができる

たとえば、1年をかけて機能が100個含まれるアプリをリリースすることと、2ヶ月で機能が10個含まれるアプリをリリースすること、どちらが良いかと考えた場合、プロジェクトにもよりますが、基本的には後者の方が良いと思います。

なぜかと申しますと、後者の方が10ヶ月早くアプリを公開できるからです。これにより、10ヶ月も早くユーザーからのフィードバックを得て、分析し、改善活動に取り組むことができます。この分析を基に、「ここで離脱しているユーザーが多いから、ここを改修しよう」という行動に移すことができるわけです。

プロジェクトの失敗率を下げる

日本のシステム開発の成功率は、業界的に言われている通り、大体30から50%程度とされています。これはスケジュール通りに対応できたか、予算通りに進行できたかという意味での成功率です。

そのため、プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、コントロールが難しくなり、プロジェクトがうまくいかない可能性が高くなります。そういった意味でも、最小限の機能でアプリを開発することが、開発のポイントになります。

「こういうアプリを作りたい」という壮大なイメージがある中でも、コアとなる機能を先に作ってリリースすることをお勧めします。

アプリやWebサービスで起業を考えている、新規事業の担当者となった方は、新しくアプリを開発する際に、技術的なリスクと市場的なリスクを下げる努力が必要です。この方法について、こちらの記事でくわしく解説しています。

MVPでアプリ開発をするための優先度のつけ方

MVP開発において「どのように機能の優先度をつけるべきか」というご相談を多くいただくため、2つの手法をご紹介したいと思います。

優先度の付け方① 機能を3つに分類する方法

1つ目は、機能を3つに分類する方法です。これは私がお勧めしている方法で、次の3つに分けることがポイントです。

- あったらいいなと思う機能

- サービスを特徴づける機能

- 絶対に必要な機能

基本的に「あったらいいな」と思う機能はほとんど不要であることが多いです。

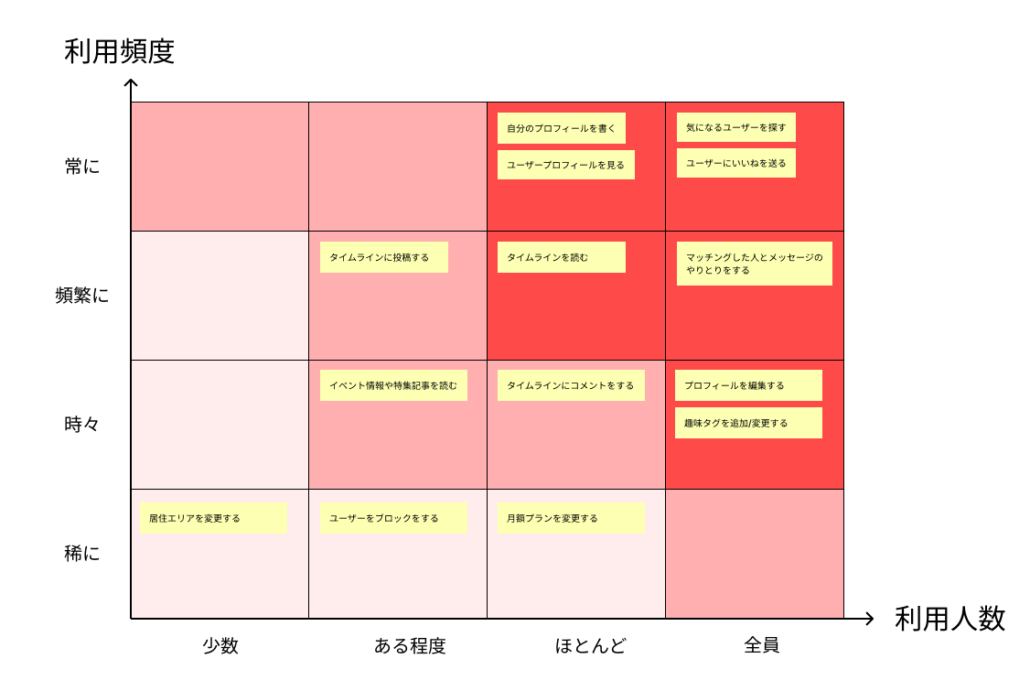

優先度の付け方② レッドルート

もう一つの方法は「レッドルート」という考え方です。これは、横軸に「利用人数」、縦軸に「利用頻度」を引いて、機能をプロットする方法です。右上に位置するほど、多くの人が頻繁に利用する機能であり、優先度が高いとされます。これにより、どの機能が優先度が高いかが一目瞭然になります。

アプリのMVP開発で注意すべき点

いたずらに機能数を増やさない

重要な点として、アプリを良くしたいという気持ちから、機能をたくさん盛り込むことがありますが、機能の数がユーザーの満足度に直結するわけではありません。逆に、機能を削ぎ落として洗練させる方が、ユーザビリティが向上し、顧客満足度が高まる可能性があると考えています。

開発においては、ユーザーのニーズを考えながら進める「マーケットイン」方式と、プロダクトを先に作ってしまう「プロダクトアウト」方式がありますが、いずれにせよ、MVPでの小規模な開発を実践することが、プロジェクトの成功率を上げる上で重要です。

コンセプト・コアが重要

また、別の重要なポイントとして、プロダクトのコンセプトがしっかりしているかどうかが重要です。アプリケーションは似たものが増えてきている中で、いかに特徴的で魅力的なものを作れるかが、開発において非常に重要になってきます。ユーザーは、何ができるかも重要ですが、それよりもなぜそのサービスが作られたのかというストーリー性に共感して、コアなユーザーやファンになることがあります。何をするかよりも、なぜするのかというコンセプトを磨いて、それをプロダクトに落とし込むことが重要だと思っています。