プロが教える「UI/UX改善で成果を叩き出す」ためのステップ

アプリの成果を高めるためには、機能の充実だけでなく、ユーザーにとって使いやすく、心地よい体験を提供するUI/UXの改善が欠かせません。機能が優れていても、UIが複雑で分かりにくかったり、UXが悪ければ、ユーザーはアプリから離れていってしまいます。

本記事では、アプリ開発会社「株式会社ペンタゴン」でUI/UXデザインを担当する筆者が、成果につながるUI/UX改善のステップとして、以下の5つの流れを中心に詳しく解説していきます。

◆UI/UX改善の5ステップ

- ステップ01:現状のデータを収集

- ステップ02:データの分析

- ステップ03:課題の抽出

- ステップ04:改善策の検討・プロトタイプ作成

- ステップ05:プロトタイプのテスト

これらのステップを実行することで、ユーザー視点に立った着実なUI/UX改善が可能になります。

ペンタゴンでのアプリUI/UXの改善事例

当社株式会社ペンタゴンでは、UI/UX改善の取り組みとして事例をいくつかご紹介します。

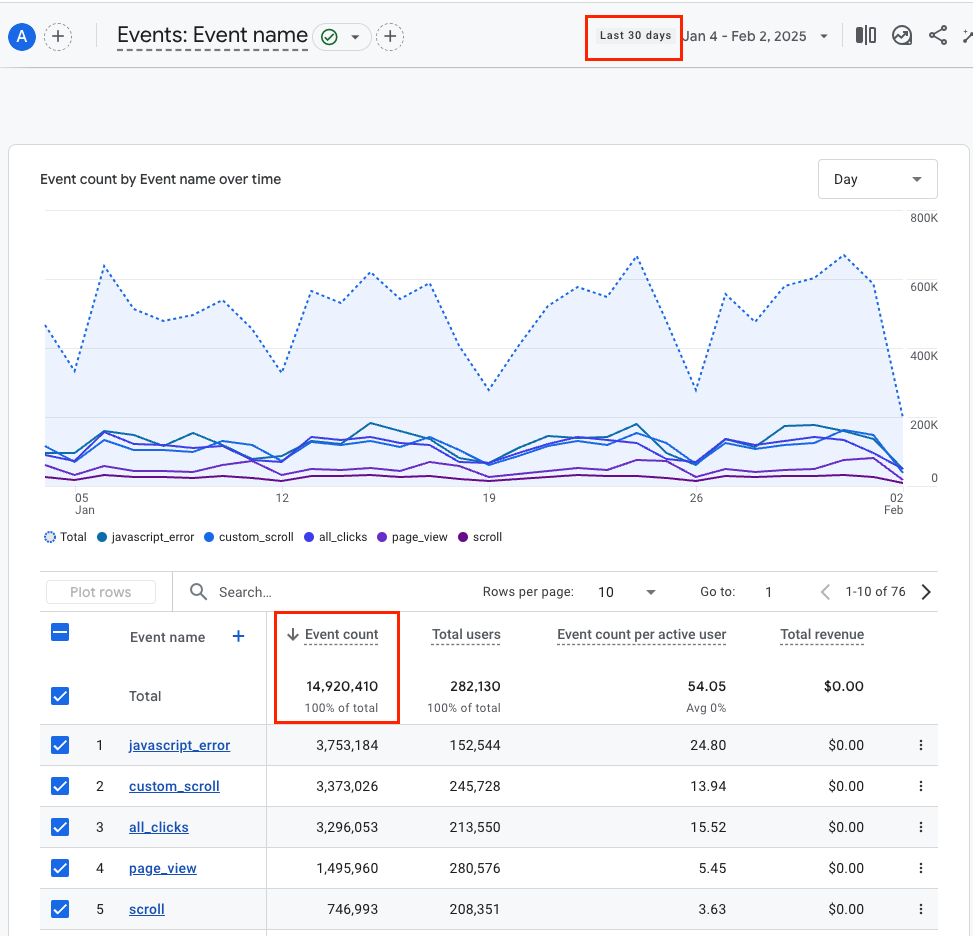

事例①:UI/UX改善に向けた分析環境の整備

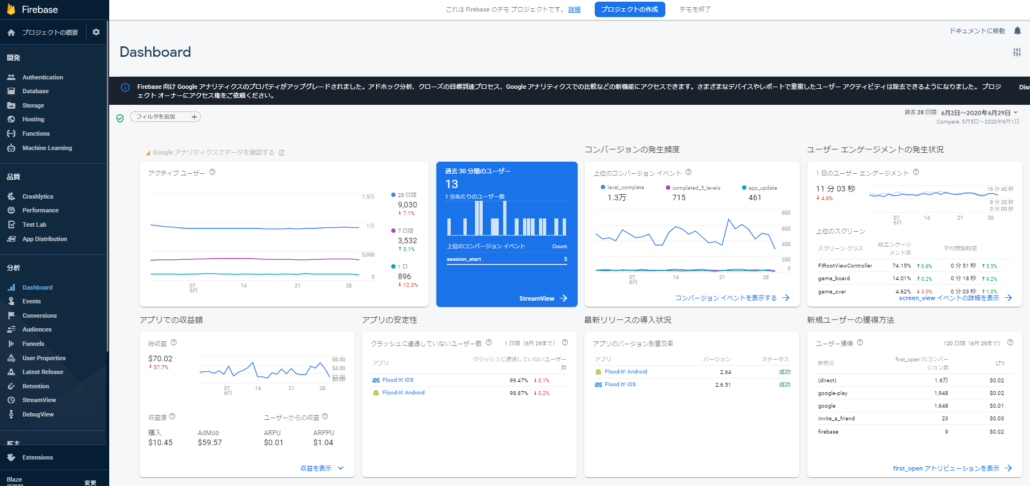

UI/UX改善を行おうとした際に「そもそも定量的なデータが取れない」といったケースがあります。こうした状況では、まず分析できる状態を作ることからスタートします。たとえば、ある保険関連のアプリではユーザー行動(離脱率や継続率)を正確に測るために、ファネルを設計し、ファネル分析が可能な環境を整備しました。FirebaseやAdjustなどを活用し、必要なタイミングで計測イベントを仕込み、データ収集の体制そのものを構築した事例です。

このようにFirebaseの管理画面でイベントを閲覧できます。

事例②:通信速度を20秒から3秒に短縮したUX改善

別の事例として、もともとオフショアで開発された月間アクティブユーザーが10万人規模の大規模アプリの改善に携わったことがあります。そのアプリでは初回起動時に20秒以上の読み込みが発生し、ユーザーから「遅すぎる」といった低評価レビューが相次いでいました。弊社ではまず通信速度に関する現状分析を行い、根本原因が設計にあることを特定。アプリの通信設計を根本から見直し、通信速度を約20秒から3秒へと大幅に短縮する改善を行いました。

この結果、アプリに対する低評価が徐々に減り、ユーザー満足度が向上。レビューコメントでも「以前より快適になった」といったポジティブな声が増え、ストア評価の回復にもつながった事例です。

このように、ペンタゴンでは見た目の改善にとどまらず、ユーザー体験全体を設計し直すことで課題解決に導くアプローチを実践しています。

アプリのUI/UXの改善を検討すべきケースとは?

アプリを開発・運用していく中で、以下のような兆候が見られた場合、UI/UXの改善を真剣に検討すべきタイミングです。

◆UI/UX改善をすべき時の兆候

- 兆候①離脱率が高く、ユーザーが途中でアプリを使わなくなる

- 兆候②アンインストール率が高く、初回利用後すぐに離脱されてしまう

- 兆候③継続利用率が低い(リテンションが悪い)

- 兆候④ストアのレビュー評価が低く、UIに関する不満が多い

- 兆候⑤売上やCVR(コンバージョン率)を改善したい

これらの症状は「UI/UXの質に課題がある」ことを示すサインです。特にCVRやリテンションは、UI/UXの工夫次第で大きく改善する領域です。また、UI/UXが原因でアプリの評価が下がっている場合、その影響はストアでの露出やダウンロード数にも波及し、結果的にマーケティングコストの無駄につながります。

アプリのUI/UXの改善を進める5つのステップ

それでは、UI/UXの改善を進めるための「5つのステップ」について解説いたします。

ステップ①:現状のデータを収集

Firebase上でAnalyticsを確認しましょう。

まず行うべきは、アプリの現状を正しく把握することです。Google AnalyticsやFirebase、Mixpanelなどのツールを用いて、アクセスログやイベントデータを収集します。さらに、ヒートマップや録画ツールを用いて実際の操作ログを可視化したり、ユーザーへのアンケート調査で主観的な意見を集めたりと、複数の手法を組み合わせて多面的なデータ収集を行うことが大切です。

ステップ②:データの分析

集めたデータをもとに、「どの画面で離脱が多いか」「操作ミスが頻発している箇所はどこか」といった具体的なユーザーの行動傾向を明らかにします。数値分析とユーザーの心理行動を紐づけて考察することが重要です。

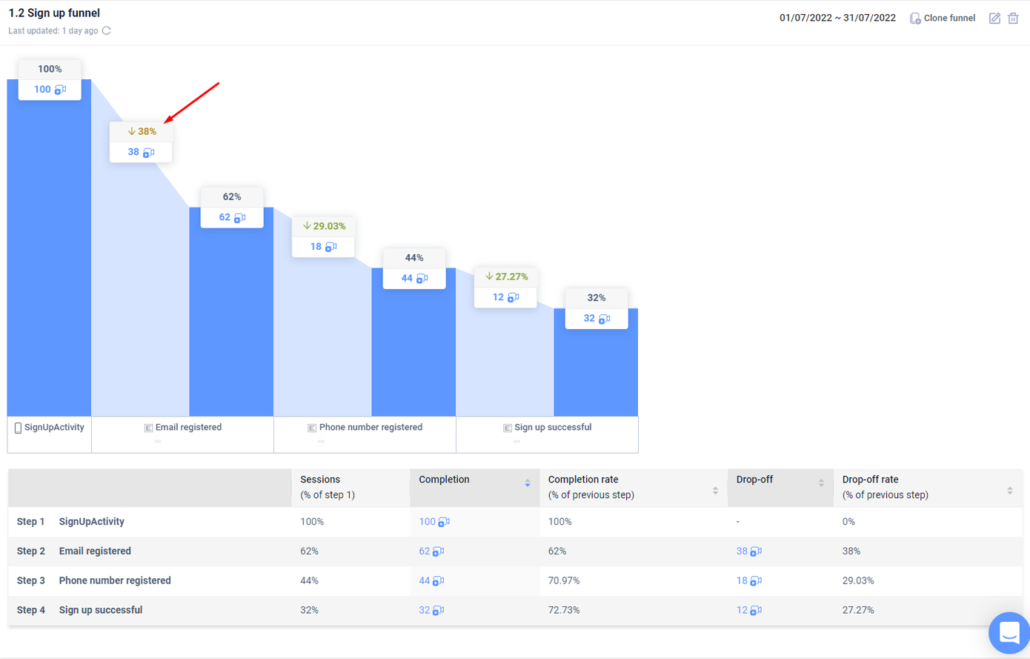

以下の図をご覧ください。以下の図は会員登録の動線にて、どのステップでどれだけのユーザーが離脱しているのかを示した図です。

データを可視化することで改善を打つべきポイントがわかってきます。上記の図であれば、メールアドレスを入力するところで38%のユーザーが離脱していることがわかります。ここは他の画面と比べても離脱率が高いため、改善策を打つべき点だということがわかります。

新規会員登録動線は様々なアプリで課題に上がることが多いので、会員登録動線でパネルを組むことはどのアプリにおいても重要です。商品を購入したり何かに応募したりなどコンバージョンに関わる部分もファネルとしてデータを可視化できると良いでしょう。

弊社ではアプリの運用保守段階でこうしたデータの可視化もサポートしております。アプリを改善したい、グロースさせたいという方はぜひお問い合わせください。

ステップ③:課題の抽出

次に、分析結果をもとにUI/UX上の課題をリストアップします。たとえば「メニューの位置がわかりづらい」「ボタンが押しにくい」「案内が不足している」など、ユーザーの迷いやストレスにつながる要素を明文化して整理します。データから行動傾向や心理を理解できない場合は、ユーザーインタビューやユーザビリティテストを行いインサイトの収集を行います。ここでは、ユーザー視点でユーザーの心理を理解するという視点が欠かせません。

ステップ④:改善策の検討・プロトタイプ作成

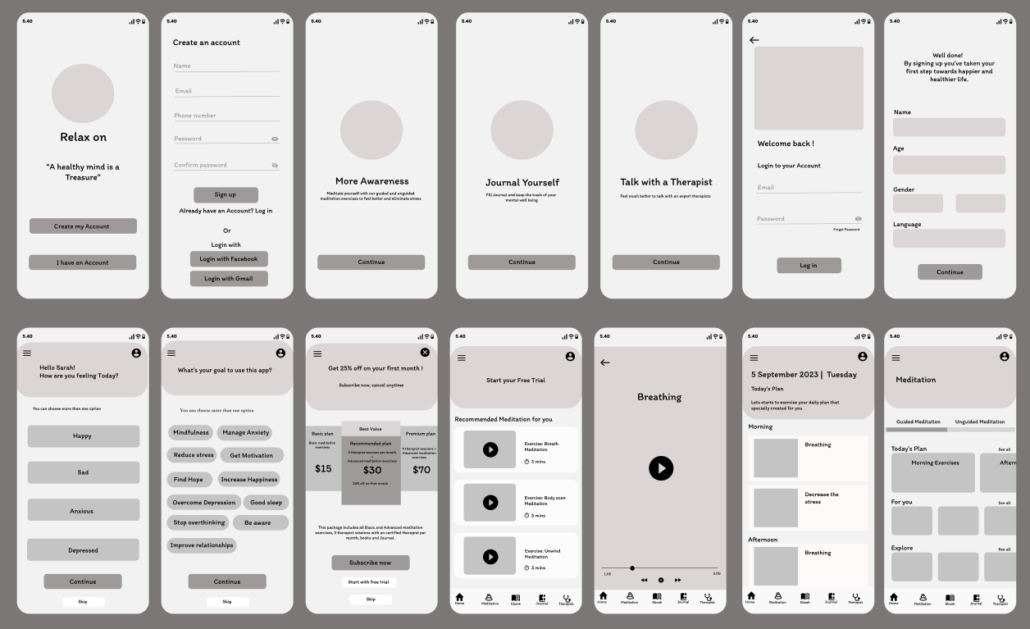

課題が明確になったら、それを解決するための改善案を立案し、実際にプロトタイプを作成します。プロトタイプはFigmaやAdobe XDなどのツールを用いて、開発前に関係者間で視覚的に認識を合わせるための重要な資料となります。この段階で、必要以上に機能を増やさず、課題を解決しユーザーにとって本当に価値のある導線や画面に絞ることが成功の鍵となります。

ステップ⑤:プロトタイプのテスト

最後に、実際のユーザーに対してプロトタイプをテストします。ユーザビリティテストやA/Bテストなどを実施し、改善案が本当に有効かを検証します。ユーザーの行動を観察し、想定通りの動きができているかできていない場合はなぜできていないのかを理解して検証することが重要になります。

アプリのUI/UXの改善ポイントと具体的な4つの方法

まず、UIとUXの違いを明確に理解した上で改善を進めることが重要です。UI(ユーザーインターフェース)は見た目やレイアウト、ボタンなどの視覚的要素による体験価値を指し、UX(ユーザーエクスペリエンス)は使い勝手やユーザー体験全体を意味します。

当社では改善の起点として「誰に何の価値を提供するのか」「ユーザーはこのアプリに対して何を期待し実際にどのように使われているか?」を明確に定義します。実際の改善プロジェクトでは、ペルソナ設計や既存ユーザーへのインタビューを通じて、「なぜこのアプリを利用しようと思ったのか」「継続して使っている理由は何か」といったユーザーの動機や本質的な価値を把握した上で、改善の方向性を決定していきます。

方法①:デザインやレイアウト

情報の優先順位を整理し、視認性を高めることでユーザーの迷いを減らします。余白の使い方やフォントサイズ、色彩設計、コンポーネントの一貫性など、視覚的な整理整頓がユーザー体験を左右します。特にスマートフォンでは画面が小さいため、適切な情報密度やレイアウトの一貫性、操作性のバランスが求められます。

方法②:画面設計やナビゲーション

ユーザーが目的の操作にスムーズにたどり着けるかどうかは、画面の構造とナビゲーション設計にかかっています。メニューの位置や遷移の動線を明確にし、操作の流れが自然に誘導されるように設計することが重要です。導線が複雑だと、途中で離脱する可能性が高くなります。

方法③:アニメーションやフィードバック

アニメーションは適切に使うことで、ユーザーの操作に対する反応を伝えたり、次のアクションを促すガイドとして機能します。また、処理中のスピナーやインジケーター、エラーメッセージなどのフィードバックが適切に設計されていると、ユーザーは安心してアプリを操作できます。過剰なアニメーションは逆効果になるため、目的を明確にした使い方やアプリ内での一貫性が求められます。

方法④:ユーザーの行動分析によって得られた課題点

さらに、当社ではUI/UXの改善手法としてゲーミフィケーションの導入も行っています。教育系や若年層向けのアプリでは、ゲーム要素を取り入れることで継続率が向上し、「ついつい開いてしまう」という心理的動機づけが可能になります。

また、改善時にありがちな落とし穴として、ユーザーにとって必要ない機能を追加してしまうケースがあります。実際には、機能を減らすことで使いやすさが向上し、ユーザーの満足度が高まる例も多くあります。私たちは「機能追加=体験価値の向上」という誤解を避け、必要最小限の機能で価値を最大化する方針を重視しています。 数値的な裏付けのある改善こそが成果につながります。Google AnalyticsやFirebase、UXリサーチツールを活用し、定量的な評価を必ず行いましょう。

アプリのUI/UX改善は開発会社に外注すべき?

アプリのUI/UX改善は、単なるデザインの変更にとどまらず、戦略的な視点と技術的な実装力が求められる高度なプロセスです。そのため、社内リソースだけで対応しようとすると、かえって改善が遠回りになることも少なくありません。ここでは、UI/UX改善を外注する際のポイントについて解説します。

UI/UXの改善が得意な開発会社を選ぶには?

まず重要なのは、UI/UXに関する豊富な実績を持っている開発会社を選定することです。単にアプリを開発できるだけでなく、ユーザー視点で改善提案ができるか、業種やターゲットに応じた設計が可能かなども確認しましょう。

たとえば、ペンタゴンでは初回のヒアリング時に「ユーザーがどこで迷っているか」「何を感じているか」といったユーザーの心理にまで踏み込み、機能だけでなく体験そのものを設計することを重視しています。開発会社がUXデザインや、リサーチを実施した経験があるかもチェックすべきポイントです。

RFP(提案依頼書)にはどういったことを書くべき?

RFPとは「Request For Proposal」の略で、日本語では「提案依頼書」と訳されます。これは、開発会社に対して「こういう課題を抱えており、こういう改善をしたい」といった要件や目的、背景を伝えるための文書です。RFPを作成することで、発注者と開発会社の間にある認識のズレを防ぎ、精度の高い提案や見積もりを受けることが可能になります。

RFP(Request For Proposal)を作成する際は、現状の課題を明確に記載することが不可欠です。「操作が煩雑で離脱が多い」「レビューにUIへの不満が多い」など、具体的な問題点を洗い出し、それに対してどういった改善を求めているのかを丁寧に伝えましょう。

また、改善後に目指すゴール(例:CVRの向上、レビュー評価の改善、離脱率の低下)を数値で示すと、開発会社側もそれに向けた具体的な提案を行いやすくなります。RFPにはできる限り背景情報やユーザー属性、競合状況なども盛り込むことをおすすめします。あわせて、UI/UX改善を目的とする場合は、どの画面・どの導線で課題が起きているのか(例:新規登録フロー、商品詳細から購入完了までなど)、どの指標をどこまで改善したいのか(例:登録完了率を60%→75%にしたい、など)を具体的に記載するとより実践的です。さらに、「参考にしてほしい競合サービスのUI」「ブランドトンマナやデザインのNG例」「ワイヤーフレームやFigmaモックなど、どこまで成果物として欲しいか」といった情報も盛り込んでおくと、開発会社としても提案の方向性を揃えやすく、UI/UX改善の効果を最大化しやすくなります。

RFPの詳しい書き方はこちらの記事で解説しています。

契約の際にチェックしておくべきポイント

契約時には、以下のような項目について合意しておくと、プロジェクトがスムーズに進行します:

- プロトタイプ段階での修正回数やフィードバック体制

- UI/UX改善後のユーザーテストの有無

- 実装とデザイン、プロジェクトマネジメントの分業体制の確認(特にエンジニアとの連携)

- 納品後の保守・運用対応の有無

UI/UX改善は、成果が見えづらく、開発会社との認識のずれが発生しやすい領域です。そのため、契約段階で「どこまでを誰が担当するか」「どのタイミングで成果を評価するか」を明確にすることが極めて重要です。

アプリのUI/UX改善における「NG」とは?

どれだけ正しい改善を目指しても、やり方を間違えると逆効果になることがあります。ここでは、UI/UX改善で避けるべき代表的な失敗例を紹介します。

NG①大幅にUIや導線を変えすぎる

UIや導線を一気に変更すると、既存ユーザーが混乱する恐れがあります。とくに慣れて使っていた導線やボタンの位置が変わると、使い勝手が悪くなったと感じることもあります。リニューアルは段階的に進めるか、ユーザーに変更の意図や操作方法を丁寧に伝えることが重要です。

もし大きく変更する場合は、アプリの初回起動時にオンボーディング画面を表示したり、「アプリがリニューアルされました」といった案内をポップアップやコーチマーク、お知らせ通知で出すことが効果的です。ユーザーにとっては変更点が突然適用されると困惑するため、事前の説明やガイドがあるだけでも安心感が生まれ、スムーズに新しいUI/UXに適応してもらいやすくなります。慣れて使っていた導線やボタンの位置が変わると、使い勝手が悪くなったと感じることも。リニューアルは段階的に進めるか、ユーザーに変更の意図や操作方法を丁寧に伝えることが重要です。

NG②見た目重視で作ってしまう

デザイン性だけを追求しすぎると、逆に使いづらいUIになってしまうリスクがあります。見た目の美しさは大切ですが、それ以上に「使いやすさ」「わかりやすさ」が優先されるべきです。たとえば、トレンドのUIを無理に取り入れても、ユーザーが迷うような体験になると逆効果です。

加えて、UI/UXの5段階モデル(戦略・要件・構造・骨格・表層)において、見た目にあたる「表層」だけでなく、その下にある「骨格」レベルまで意識して改善を行うことが重要です。ナビゲーションや情報配置といった骨格部分を整理せずに表層だけを洗練しても、本質的なユーザー体験の改善にはつながりません。見た目だけでなく、デザインの根幹から見直す姿勢を持ちましょう。 デザイン性だけを追求しすぎると、逆に使いづらいUIになってしまうリスクがあります。

NG③デザイナーとエンジニアで連携がとれていない

設計段階での意図が実装段階でうまく伝わらないと、完成したUIが想定と違ったものになってしまいます。プロジェクトの初期からデザイナーとエンジニアが同席し、細かい仕様まで共通認識を持っておくことが必要です。

そのために有効なのが、定例の進捗確認ミーティングを設けて、デザインと実装の擦り合わせを継続的に行うこととデザインのレビューにエンジニアが参加することです。エンジニア側でも、デザイン上の疑問点や不明点があれば積極的にデザイナーに相談し、認識のズレを未然に防ぐ意識が大切です。特に「画面遷移の方法」や「コンポーネントの意図された挙動」といった点で齟齬が生じやすいため、共通言語としてのデザイン仕様書の共有が欠かせません。

また、細かなデザイン調整が実装時にできないケースもあるため、完成物に対してデザイナーが最終チェックを行う「デザインレビュー」の工程も重要です。こうした作業を円滑に進めるためにも、あらかじめデザインシステムを構築しておくと、UIの一貫性が保たれ、修正もスムーズに行えるようになります。

まとめ

この記事でご紹介した内容を参考に、自社アプリのUI/UX改善を進めてみてはいかがでしょうか。 今回ご紹介した改善方法を参考に、アプリの改善活動を進めていきましょう。もし「自社アプリのUI/UXに課題があり改善したい」「改善の方向性を一緒に検討したい」などお考えでしたら、アプリ開発会社の株式会社ペンタゴンをご検討ください。

株式会社ペンタゴンの開発実績については、こちらをご覧ください。

下記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!