プロの視点で徹底解説!アプリ制作会社を選ぶ5つのポイント

アプリ開発の担当者となり、開発会社の比較検討をしているが「アプリ開発会社の選び方がわからない」「選ぶ上での注意すべきポイントは?」と悩んでいませんか?

アプリ開発会社を選ぶ際は、次の点に注意しましょう。

- ポイント①制作実績や得意ジャンル

- ポイント②積極的に提案がもらえるか

- ポイント③見積内容は明確か

- ポイント④アプリ開発にかかる期間

- ポイント⑤保守運用におけるサポート体制

また、ここだけの話ですが、アプリ開発会社を一括見積もりサイトで探すと、一括見積もりサイトの紹介料として、制作費の5〜10%程度が別途発生します。費用を抑えるために、気になる開発会社をいくつかピックアップして直接お問い合わせすることをおすすめします。

この記事では、アプリ開発会社「株式会社ペンタゴン」で代表を務める筆者が、「アプリ開発会社の選び方」について詳しく解説します。アプリの開発を検討中の方は、ぜひ株式会社ペンタゴンまでご相談ください。

株式会社ペンタゴンのアプリ制作事例

アプリ開発会社はアプリだけでなく新規サービスの立ち上げを包括的にサポートしていることもあります。ここでは、参考までの当社の制作事例をご紹介します。

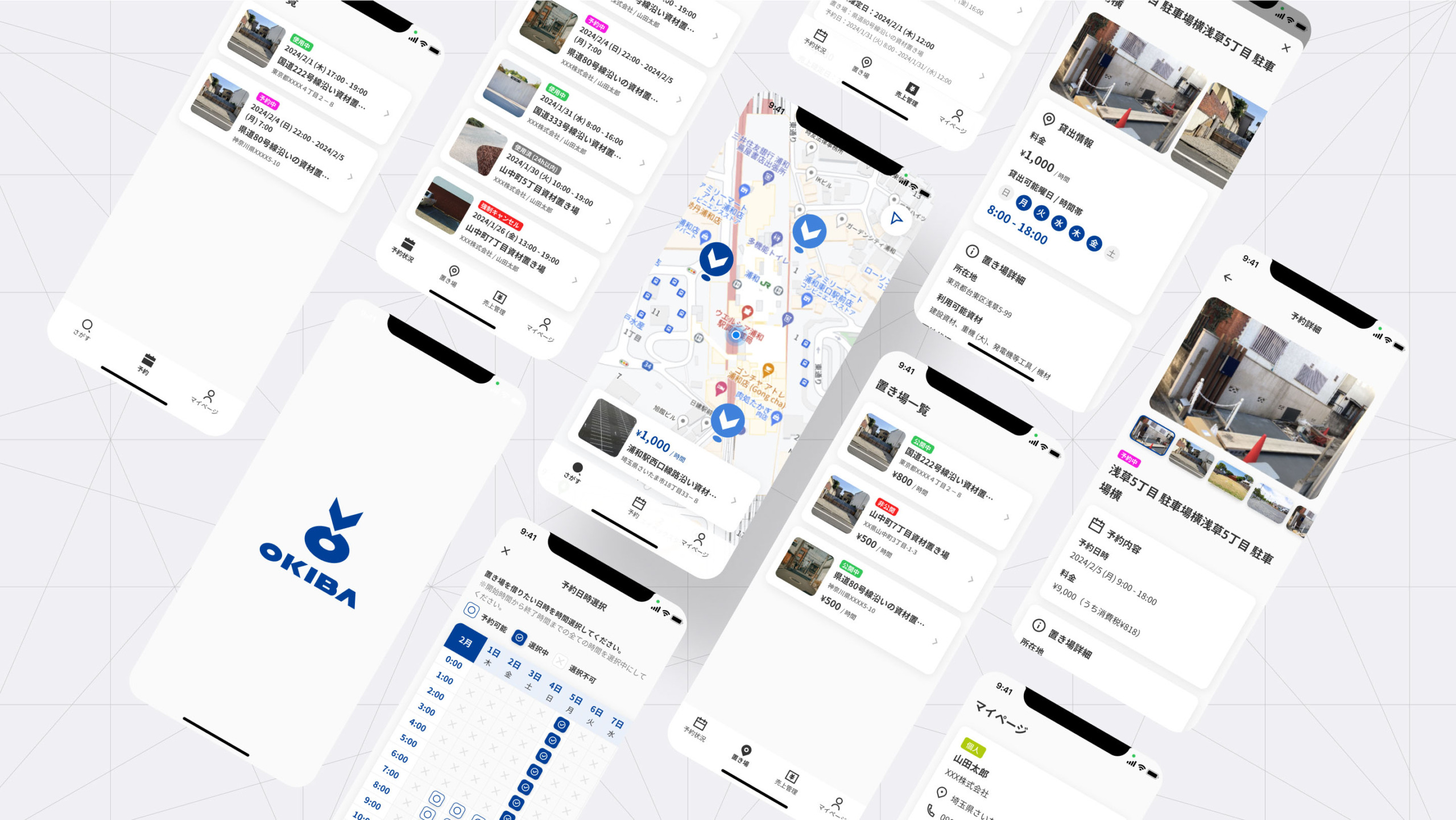

資材置き場のレンタルマッチングサービスの制作事例

株式会社ペンタゴンでは、建設職人のための資材置場予約マッチングアプリの制作を担当させていただきました。制作期間は設計から開発までおおよそ10ヶ月になります。(内訳:画面設計:2ヶ月、デザイン:1.5ヶ月、開発:7ヶ月)

◆アプリ画面

本アプリでは、地図から登録された空き地を探し、カレンダー表から空き地を利用可能な日程を選択し、空き地の利用を予約することができます。空き地を持て余している方は、建設業者が空き地を利用することで、利用料を稼ぐことできます。建設業者は、現場への資材の運搬が時短できるのがポイントです。

◆サービスサイト画面

当社では、アプリだけでなくサービス立ち上げに必要なWebサイト等を含め、包括的にサポートをしております。上記は本アプリのサービスサイトになります。サービスの概要や具体的な使用例をアプリの世界観に合うように訴求することで、サービスの魅力が伝わるようなデザインになるように制作しております。

◆コーポレートサイト画面

アプリ事業立ち上げに伴い、コーポレートサイトも一新させていただきました。コーポレートロゴやサービスサイトとの親和性と、企業のミッションが伝わりやすいサイトになるようデザインの提案を行いながら制作しております。

外注先のアプリ制作会社を選ぶポイント5選

アプリ制作を外注するには、押さえておくべきポイントがいくつかあります。項目ごとにチェックしてみましょう。

ポイント①制作実績や得意ジャンル

まずは、依頼するアプリ制作会社の得意ジャンルを把握しておく必要があります。

世の中にはさまざまなジャンルのアプリがあるように、制作会社によって得意とする分野も異なります。自社が制作したいアプリのジャンルと委託する企業の得意ジャンルがマッチしていないと、満足のいくアプリが実現できない可能性もあります。

そのため、事前に業務の委託を考えている会社の得意ジャンルをリサーチしておきましょう。企業のホームページやサービス紹介サイトに実績が記載されている場合もあるので、目を通しておくと安心です。

ポイント②積極的に提案がもらえるか

制作会社の提案力の有無を見極めることも重要です。

提案力のある会社であれば、たとえこちらの希望が明瞭でなかったとしても、より良い機能や仕様をコンサルティングしてくれるでしょう。特に社内に知見がなく、作りたいアプリの全体像が曖昧な場合こそ、提案力の高い会社を選んでおいた方が安心です。

また、自社が実装したい機能よりも、さらに高水準なものを提案してくれるケースも考えられます。より質の高いアプリを目指すために意識してみてください。

ちなみに、提案力を見極める際には綿密なコミュニケーションが取れる会社であるか否かもチェックしておきましょう。開発のフェーズはもちろん、リリース後にも仕様変更・保守のやり取りが発生する可能性は大いにあります。そのため、迅速に対応してくれるかどうかを、この時点で確認しておくとよりスムーズです。

ポイント③見積内容は明確か

外注開発費は必ず考慮したいポイントです。

どのような場合であっても、開発費用は安いに越したことはないでしょう。しかし、価格の安さばかりに気を取られてしまって、肝心のクオリティがともなわないケースもあります。

価格だけでなく実績や提案力なども考慮して、総合的に判断することをおすすめします。

また、アプリ開発にかかる純粋な費用の額だけでなく、明確な料金体系が整っているか否かもよくチェックしておきましょう。料金体系が明確でないと、どのような計算で料金が算出されたかが分からず、費用が無駄に膨れ上がってしまうリスクも考えられます。

制作会社を選ぶ際には、これらのポイントをしっかり押さえたうえで、何社か相見積もりを取っておくと安心です。

制作費用はどうやって決まる?

ここで参考に、制作費用がどのように決定されるか、一般的な相場とともにご紹介します。

制作費用は主にエンジニアにかかる人件費と工数から算出されます。以下は、一般的なエンジニアの人件費の相場と言われています。

◆エンジニアの単価相場

| エンジニアのレベル | 人月単価 |

| 初級 | 60 〜 100万円 |

| 中級 | 80 〜 120万円 |

| 上級 | 120 〜 160万円 |

アプリ開発の外注費用は人件費がほとんどを占めるため、作業日数が長いほど人件費もかさみます。そのため、依頼期間も念頭にいれて考えておくようにしましょう。

また、基本的にアプリは「制作・リリースしてしまえば終わり」ということはほとんどありません。完成した後も運用サポートに関する費用がかかります。特に機能追加やバグの修正は欠かせないので、リリース後もランニングコストがかかることは考慮しておきましょう。

ちなみに、アプリの制作費は開発手法によっても大きく異なります。アプリの開発手法には、「A.クラウド開発」「B.パッケージ開発」「C.フルスクラッチ開発」の3つがあります。以下は、それぞれの費用感と特徴をまとめた表になります。

| 開発手法 | 費用感 | 特徴 |

| A. クラウド開発 | 低~中程度(数万円~数百万) | メンテナンスが容易で、インフラコストを抑えられる。スケーラビリティも高い。 |

| B. パッケージ開発 | 中程度(数十万~数百万円) | 開発スピードが早く、比較的低コストで提供可能。 |

| C. フルスクラッチ開発 | 高額(数百万~数千万円) | カスタマイズが自由で、独自の機能やデザインを実現可能。 |

開発予算や開発期間に余裕がある場合や、自由度の高いアプリ開発を行いたい場合はフルスクラッチ開発を、予算が限られている場合はパッケージ開発かクラウド開発の選択をおすすめします。

詳しくは、こちらの記事でも解説しているので、参考にしてください。

ポイント④アプリ開発にかかる期間

アプリ開発にかかる期間は、アプリの大きさや実装する機能などによって異なります。

あくまで目安ですが、簡単な検索ツールやショッピング系のアプリでは早くて一ヶ月から三ヶ月程度で開発できます。ゲームや通話・メッセージのSNS系、位置情報系などのアプリ開発では、最短でも半年の期間が必要とされています。また、期間が長いものだと一年以上の開発期間がかかるケースも珍しくありません。

また、開発方式によっても開発スケジュールは異なります。ここで一度、それぞれの開発方式についておさらいしておきます。

◆開発手法による制作期間の違い

| 開発手法 | 特徴 | 制作期間の目安 |

| A. クラウド | 制限はあるものの、プログラムを書かずに制作できるので、 制作スピードが早い | 1〜2週間 |

| B. パッケージ | 既存システムをカスタマイズして制作するので、 フルスクラッチよりも早く制作できる。 | 1〜2ヶ月 |

| C. フルスクラッチ | 完全オーダーメイドでゼロから開発するため、 独自性が出せるものの、制作期間が長くなる | 3〜10ヶ月 |

それぞれ詳しく解説していきます。

A. クラウド型の概要と開発期間

クラウド型は、プログラミングをせずにアプリを制作する手法です。プログラムを書かないため、エンジニアでなくても、短期間でアプリを制作することができます。

制作コストも安いのが特徴ですが、実現できることに制限があったり、アプリのパフォーマンスに限界があったりと、制約があります。

B.パッケージ型の概要と開発期間

パッケージ型の長所はもともとあるシステムを活用するため、余計なプログラミング作業がないことがメリットです。

パッケージ型の場合はすでに開発モジュールが整っており、その中で必要な機能を組み合わせたり、設定を変えたり、デザインを組み込んだりして開発されます。各種システムとの連携部分はプログラミング作業が必要ですが、アプリのデータを送受信を行うバックエンドシステムの運用もクラウドアプリを提供する企業に一任することができます。

そのため、一から作るフルスクラッチ型に比べて完成までの期間も短く、比較的短期間で完成させられます。

デメリットとしては、ユニークさやオリジナリティが出しにくい点が挙げられます。既存のアプリプラットフォームを利用する開発方法なので、細かな調整にも対応できないケースもあります。

C.フルスクラッチ型の概要と開発期間

フルスクラッチ型はまっさらな状態からアプリを制作する手法です。

基礎から作り上げることができるので、搭載したい機能の調整が自由かつ細やかに行える点が最大のメリットです。他のシステムとの連携やシステムのインターフェースへの柔軟な対応が可能なため、既存のシステムと連携が取りやすい点も利点と言えるでしょう。

しかし、自由度と独自性が高い仕上がりになる分、高コストであることや、開発期間が長くなってしまう点がデメリットです。

「A.クラウド開発」「B.パッケージ開発」「C.フルスクラッチ開発」に一長一短があり、一概にどれが良いとは言い切れません。開発期間を見定めるときは、こうした制作方式による違いも意識しておきましょう。

ポイント⑤保守運用におけるサポート体制は?

最後に、保守運用についてのサポート体制も考慮しておきましょう。

先ほどにも触れたように、アプリは開発して終わりではありません。その後の機能追加やバグ修正、ユーザーの声を反映した改良を重ねることで、より効果の高いアプリになっていきます。

依頼を想定している会社のサポート体制が充実しているのか、自社のサービスと提供されているサポート内容が合致しているのか、よく確認しておくことをおすすめします。

ちなみに、アプリの保守は大きく分けて二つあります。

一つはアプリそのものの保守で、アプリにおけるバグなどのトラブルに対する保守です。

二つ目はサーバーの保守です。常時、安定してサービスを提供できるよう、サーバーの稼働状況を監視し、必要なメンテナンスを実施します。

いずれにせよ、開発完了によって開発側の手が離れるということはなく、システムのメンテナンスは定常的に発生します。特に自社に開発人材がいない場合には、トラブルが発生した際に依頼する他ないので、欠かさずチェックしましょう。

アプリの制作会社選びにおける3つの注意点とは?

続いて、アプリ開発を外注する際の制作会社選びにおける注意点を紹介します。ここまで紹介した各種項目に留意することはもちろん、完成に際する保証や安全性を加味して選びましょう。

注意点①費用だけで選んではいけない

一般的にアプリ開発を外注する場合、外注先のエンジニアのスキルに比例して価格設定が高くなります。

しかし、中にはスキルの低いエンジニアが高い金額設定にしているケースもあるため、必ずしも「費用が高ければ優秀」というわけではなく、反対に「費用が安ければクオリティが低い」とも言い切れません。

どのようなエンジニアが開発を担当するのか、費用はどのくらいかなど、候補の業者にヒアリングをおこない、自社に適した業者を絞り込んでいく必要があります。

また、外注先を決める際には相見積もりが必須ですが、あくまでも相見積もりはアプリ開発の相場把握や、業者ごとの特徴の把握を目的としましょう。安易に「安いから」という理由だけで外注先を選んでしまうと、まったく運用に活かせないアプリが生まれてしまう恐れがあります。

加えて、「どのような場面で追加費用が発生するのか」「保守契約にかかる費用はどのくらいか」などを確認し、トータルの費用もチェックするようにしましょう。

注意点②担当者との相性も重要

アプリ開発は短くて数ヶ月、長ければ1年以上かかります。完成までの間、膨大な量のやり取りが発生するため、外注先の担当者との相性が重要となります。

どれだけ開発業者の実力が高く、高性能のシステムを搭載しても、いざアプリが完成してみると「思っていたものと違う」と感じてしまう失敗例は少なくありません。このような失敗を避けるためには、ボタンの掛け違いがないように意思疎通が取りやすい担当者を選ぶ必要があるのです。

また、アプリ開発の現場では専門的な用語が多く用いられるため、担当者が丁寧に説明してくれるかどうかも大切なポイントです。優秀な担当者であれば、初心者にも理解できるように分かりやすく説明してくれるでしょう。

担当者との相性を見極める際のポイントの一例は以下の通りです。

- ・担当者自身にしっかりとした経験や実績があるか

- ・依頼者のレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか

- ・熱意をもってプロジェクトを一緒に進めてくれそうか

注意点③契約内容や法律面もチェックする

アプリ開発会社を選ぶ際には、契約形態にも十分な注意が必要です。主に「請負契約」と「準委任契約」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

| 形態 | メリット | デメリット |

| 請負契約 | 完成した成果物に対して報酬が支払われるため、費用が明確 | 途中での仕様変更がしにくい |

| 準委任契約 | 業務の進捗に応じて報酬が支払われるため、 柔軟性が高い | 成果物に対する責任が曖昧になりやすく、 品質管理が難しいことがある |

請負契約は、完成した成果物に対して報酬が支払われる契約です。納期が守られ、仕様通りの完成物が納品されることが求められます。この契約形態では、開発会社が納品物に対して責任を負い、品質不良の場合には修正や報酬の減額が求められます。一方、準委任契約は、業務の遂行過程に対して報酬が支払われ、完成物にこだわらない場合に適しています。業務の進捗や人員の提供が契約の中心となるため、進行状況に応じた柔軟な対応が可能です。

契約形態によるリスクや報酬の支払い条件の違いを理解し、自社のニーズに合った契約を選ぶことが重要です。

アプリ制作の外注で失敗しないための3つのポイント

続いて、アプリ制作の外注で失敗しないためのポイントを紹介します。これからアプリ制作を外注しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

①アプリのイメージを固める

アプリ開発を外注する際は、事前に作りたいアプリのイメージを固めておきましょう。もしイメージが曖昧なまま外注した場合、想像していたものと違うアプリが完成してしまうことがあります。

外注前に明確にしておきたいポイントは以下の通りです。

- アプリの目的

- アプリのターゲット

- 欲しい機能

- デザインのイメージ

- 予算

- 納期

- リリース予定日

- 対応端末やOS(Android、iOSなど)

アプリ開発の準備段階で企画書を作成しておくと、イメージが明確になり外注先の企業も詳細な見積もりが出しやすくなります。また、お互いの認識のズレが少なくなり開発もスムーズに進みます。

企画書に関してさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

【動画解説】アプリ開発の企画書の作り方・ポイント12選を紹介!

また、「外注先が決まったら丸投げする」という会社もありますが、丸投げは失敗のリスクが高くなります。そもそも、アプリ開発は業者に丸投げしてイメージ通りのものが完成するほど単純ではありません。

イメージ通りのアプリを開発するためには、進捗に合わせて報告してもらったり、定期的にミーティングを開き話しあったりする必要があります。その方が外注先も緊張感を持って開発に取り組めるため、アプリの品質も高くなるでしょう。

②外注先とこまめにコミュニケーションをとる

アプリ制作で失敗しないために、外注先とはこまめにコミュニケーションをとるようにしましょう。特に進捗状況については定期的に確認するのがおすすめです。前述のとおり、丸投げで放置していると「納期の遅れ」や「想像していたものと全く違うアプリの完成」という失敗につながってしまいます。

このとき、頻繁に連絡するのは外注先のストレスになるかもしれないと考え、遠慮してしまう方もいるかもしれません。しかし、失敗を避けるためには連絡をこまめに取り合い、お互いの認識のズレをなくすことが重要です。結果として大きなミスを防ぐことにもつながるため、外注先とのコミュニケーションは欠かせないと言えます。

③予算や納期は明確に定める

アプリ開発を外注する際には、予算や納期を明確にしましょう。予算や納期が曖昧なまま外注してしまうと、想定以上の費用がかかったり納品までに時間がかかったりする恐れがあります。

また、制作会社側も依頼主から聞かされた予算や納期を考慮して開発に取り掛かるため、曖昧な状態では作りにくくなります。おおまかな予算や納期ではなく、「○万円まで」「○月○日まで」など、はっきりと決めるのがおすすめです。

アプリ制作を外注する4つのメリットとは?

アプリ開発を外注することによる主なメリットは4つあります。まずはそれぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

メリット①クオリティの高いアプリを制作できる

制作会社には、専門知識を持つアプリ開発のプロが揃っています。そのため、企画の段階から要件をもとにより良いアプリになるようアドバイスをもらえたり、当初の想定より高水準な機能を取り揃えたアプリを制作してもらえたりします。

メリット②スピード感を持った開発・実装ができる

制作会社は開発を専門としているため、納期に合わせて滞りなくプロジェクトを進めてもらえます。自社開発の場合は他のプロジェクトにリソースが圧迫されてなかなか制作が進められないというケースもありますが、外注ではそのような心配がありません。

メリット③人材確保のコストを抑えられる

アプリを自社で開発する場合、自社エンジニアのリソースを確保したり、自社に人材がいない場合は新たに採用したりと、一定のコストがかかります。

一方、アプリの開発を外注する場合はそうしたコストが不要となるため、トータルで見ると低コストで済んだというケースも多くあります。

メリット④自社内の負担を軽減できる

自社でアプリ開発を行うとなると、従来の業務に加えてアプリ開発業務も必要となるため、自社スタッフの負担が増えることが予想されます。自社のエンジニアにアプリ制作の知識が全くない場合は、基礎知識を学ぶところからスタートしなくてはなりません。

一方、アプリ開発を外注する場合は、自社で開発業務を行う必要がなくなるため、エンジニアの負担を軽減できます。そのため開発準備段階において「企画立案」「外注先選び」に集中して取り組めます。

アプリ制作会社の探し方とは?

さて、ここまで制作会社の選び方のポイントや注意点についてご紹介しましたが、制作会社を探すにはどのような手段があるのでしょうか。

大きく分けて「紹介」「自力で探す」の二択になりますが、知人からの紹介で選ぶことが統計的に多いようです。

自力で探す場合はインターネットで検索をして、全国各地のアプリ制作会社からピックアップしていく必要があります。

また、メディアで取り上げられている会社に問い合わせをしたり、クラウドソーシングサイトなどから探したりする方法もあります。何社か希望の会社がある場合は、コンペ形式にしてみるのも良いかもしれません。

その他にも、一括見積もりサイトを活用して選ぶ方法もあります。一括見積もりサイトを利用した場合は、制作費の5〜10%程度が手数料として発生するので、直接制作会社に相談する方が、費用を抑えることができます。

まとめ

今回はアプリ開発について、制作会社の選び方を中心にご紹介してきました。

今やいつでもどこでも利用されているスマートフォンとアプリですが、しっかりと考え込んで良いものを作れば自社の強力なサービスになり得ます。

とはいえ、良いものを計画通りに作るためには、開発の方法をよく理解しておくことが必要です。自社で開発を行う場合もありますが、より良いものを作りたい場合は専門の制作会社に依頼するのが良いでしょう。自社の工数を圧迫することなく、高品質のアプリが形作れるはずです。

一方で、肝心の制作会社を選ぶ際にはいくつか押さえておくべきポイントもあります。今回ご紹介した5つのポイントを参考に、後悔のないように進めてみてください。

考慮すべきポイントが多く、どうすればいいかわからない……など、お困りの方は、アプリ開発会社の「株式会社ペンタゴン」にぜひご相談ください。私たちが貴社のアプリ開発をサポートし、成功へと導きます。

「株式会社ペンタゴン」の開発実績については、こちらをご覧ください。

下記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!